白族精美的服饰是解读白族历史、社会风俗、民族精神与生活情趣的重要资料,其设计不仅来源于劳动人民的实际生活,更饱含着白族群众对美好生活的向往。在迎接世界反法西斯战争胜利80周年之际,由保定市博物馆和大理白族自治州博物馆共同举办的“蝴蝶泉边好梳妆——白族服饰精品展”于2025年8月22日在保定市博物馆一楼临展厅正式开展,展览将持续至2025年11月24日。

大理是全国唯一的白族自治州,具有深厚的文化底蕴。白族服饰是白族人民在漫长历史发展中对日常劳动、生活方式、人生态度思考的具象化,是白族文化的重要组成部分。2017年,白族服饰被云南省人民政府公布列入第四批省级非物质文化遗产项目。

此次展览以白族日常生活、节庆祭祀、婚礼庆典等不同生产生活与不同地域的白族服饰为主要载体,将不同用途的绣件、配饰等进行辅助性展示,以总体阐释白族服装的设计特色与艺术价值。共展出白族服饰26件(套),绣件饰品82件(套),集中展示了大理白族服饰及各类富有民族特色的绣品的艺术之美。丰富多样的白族绣件、童帽、裹背、扎染、刺绣等,体现了白族人民的智慧与才情,也为保定市民呈现出一副绚丽多彩的白族服饰文化画卷。

<01>白族服饰:文化融合的生动阐释

白族服饰在文化演进中吸收并融合了周边不同民族的文化元素,并结合社会生活实际,不断进行更新、改良,逐渐形成了自己独特的服饰风格。

不论是秦汉大理地区同中原文化的融合碰撞,还是唐宋时期经济文化昌盛下白族服饰的日臻成熟,更或是元明清至今白族人民在“大杂居,小聚居”的统一多民族环境下不断地吸收与发扬,这都代表着白族同胞兼收并蓄、继往开来的文化传统。

不同地区的白族群众会根据所居住地方的自然环境、文化氛围、社会生产,因地制宜进行服饰设计与使用,使得不同地区的白族群众所使用的传统服饰在款式、材质、搭配方面也不尽相同。多样化的设计代表了白族服饰所承载的厚重文化底蕴与文化融合,象征了自然与人文结合下文化的蓬勃生机。

<02>白族刺绣:潜藏至深的生活态度

除成套的白族服饰外,白族妇女会运用自己灵巧的双手,通过精湛的工艺制作出图案丰富、色彩鲜艳的刺绣作品。吉祥喜庆的挑花枕套、枕巾;繁复素净的飘带、绚烂艳丽的围腰;兼具精致与实用的香包;形态多样的绣花鞋等,不仅是日常用品,更是行走的艺术品,诉说着白族人民的生活哲理与审美情趣。

这些刺绣图案题材广泛、技法多样,代表着白族人民乐观积极的生活态度与追求幸福的美好愿望。从平绣的团花朵朵,挑花的生动立体,打籽绣的多种材质,甚至是一个个小小的银泡中,我们都可以看见一个民族旺盛的生命力与自豪感。

<03>儿童衣物:生生不息的殷切关怀

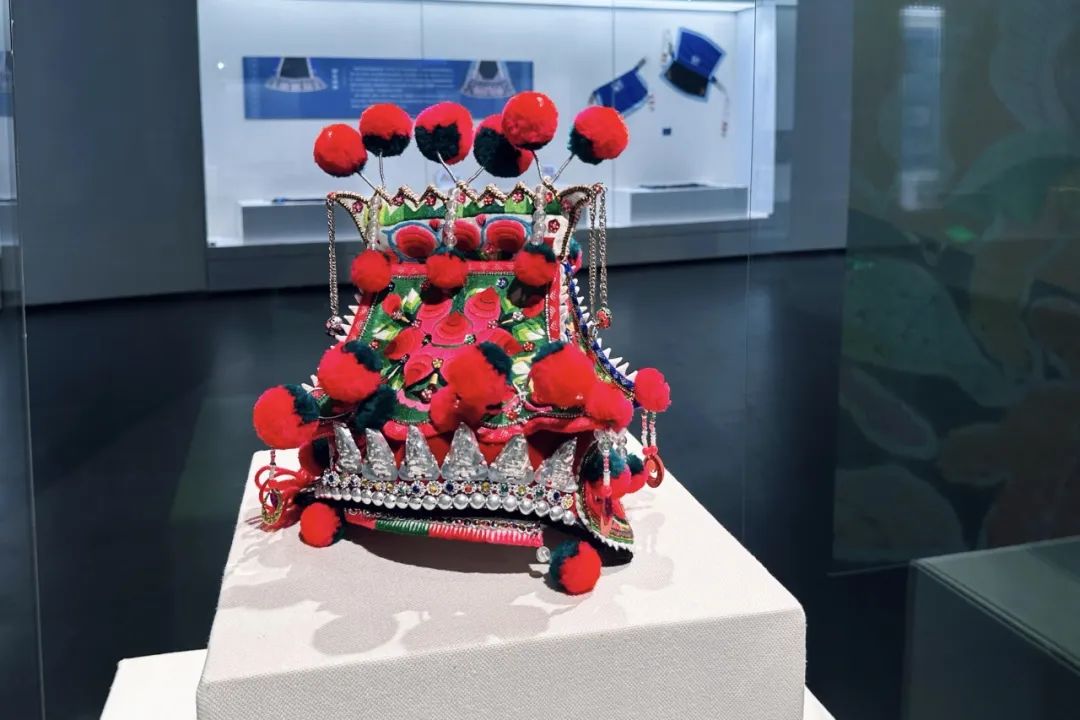

绣着长命锁、祈福纹的儿童马褂、马甲;绣工精致、花色精美的儿童围涎;装饰繁复、寓意美好的公鸡童帽、虎头帽;象征着安全与守护的裹背。

这些衣物在兼顾实用性的同时,无不在用老虎、花鸟、公鸡、花纹等意象来守护与祝福着家中的儿童,以达到驱灾辟邪,护佑成长的目的。

儿童衣物作为白族服饰的重要部分,其形制、技法、花样无不彰显着白族群众对于下一代的殷切关怀与期望,和对未来美好的希冀。

<04>白族扎染:蓝白交织下的文化传承

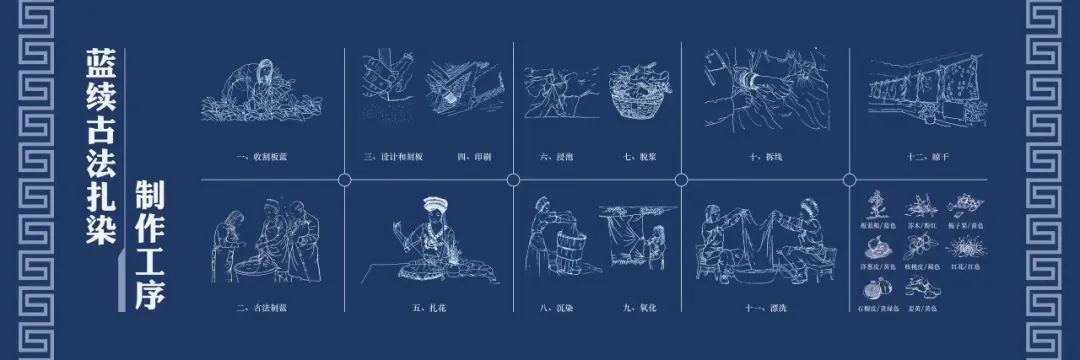

扎染,古称“扎缬”“绞缬”,是由来已久的一种染布工艺,大理称它为疙瘩花布、疙瘩花。扎染作为白族的一项传统工艺,被列为国家首批公布的非物质文化遗产代表作名录。

“扎染”故名思义,就是将布料以缝扎的方式缝扎成花鸟鱼虫等各种图案,然后将其放入植物染料熬成的汁水中反复浸泡染制,待染透后,解去缝扎线脚、放入清水中漂洗,布料上就留下所缝扎的清晰图案。工艺过程分设计、上稿、扎缝、浸染、拆线、漂洗、整检等工序。制作时,根据人们喜欢的花样纹式,用线将白布缚着,做成一定襞折的小纹,再浸入染缸里浸染。如此反复,每浸一次色深一层,即“青出于蓝”,浸染到一定程度后,取出晾干,拆去缬结,便出现蓝底白花的图案花纹来。

千江有水千江月,文化因交流而多彩,因互鉴而碰撞。

苍洱文脉兼收并蓄,燕赵文化博采众长。

相信通过此次展览,将会加深两地文化的交流与认识,

密切友馆的合作共赢,在新时代背景下以文化为媒,

共创美好明天。

来源 大理白族自治州博物馆

责编 张楠

审核 李元