赏白族服饰之美 享风花雪月之魅

各美其美,美美与共。5月18日,由河北省邯郸市博物馆和大理白族自治州博物馆共同举办的“蝴蝶泉边好梳妆—白族服饰精品展”在邯郸市博物馆开展,展期至2025年8月17日。

此次白族服饰精品展以白族群众在日常生活、节庆祭祀、婚礼庆典等生活场景下穿戴的服饰为主要展示内容,全面呈现不同区域白族群众在服饰方面的特点。

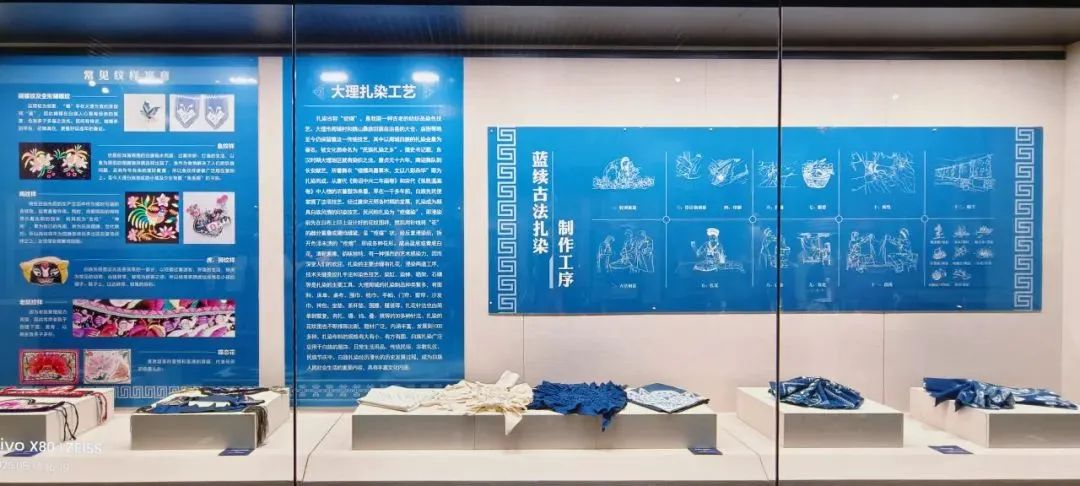

本次展览分为美丽大理、节庆大理、白族服饰、白族刺绣、扎染工艺五个篇章,展出白族服饰和绣件饰品共80件(套),其中包括26套州内外白族服饰、47件刺绣饰品和7件白族扎染作品,集中展示了大理州内的大理市、洱源县、鹤庆县、剑川县、宾川县、云龙县等地以及除大理州外各地的白族服饰。

此次展览为邯郸市民呈现白族文化的多元性以及白族服饰的艺术之美。同时也让市民领略到白族深厚的文化底蕴与独特的审美情趣。希望通过展览,能够让更多的人关注和了解白族传统文化,让这颗民族文化的明珠在历史的长河中继续闪耀光芒。

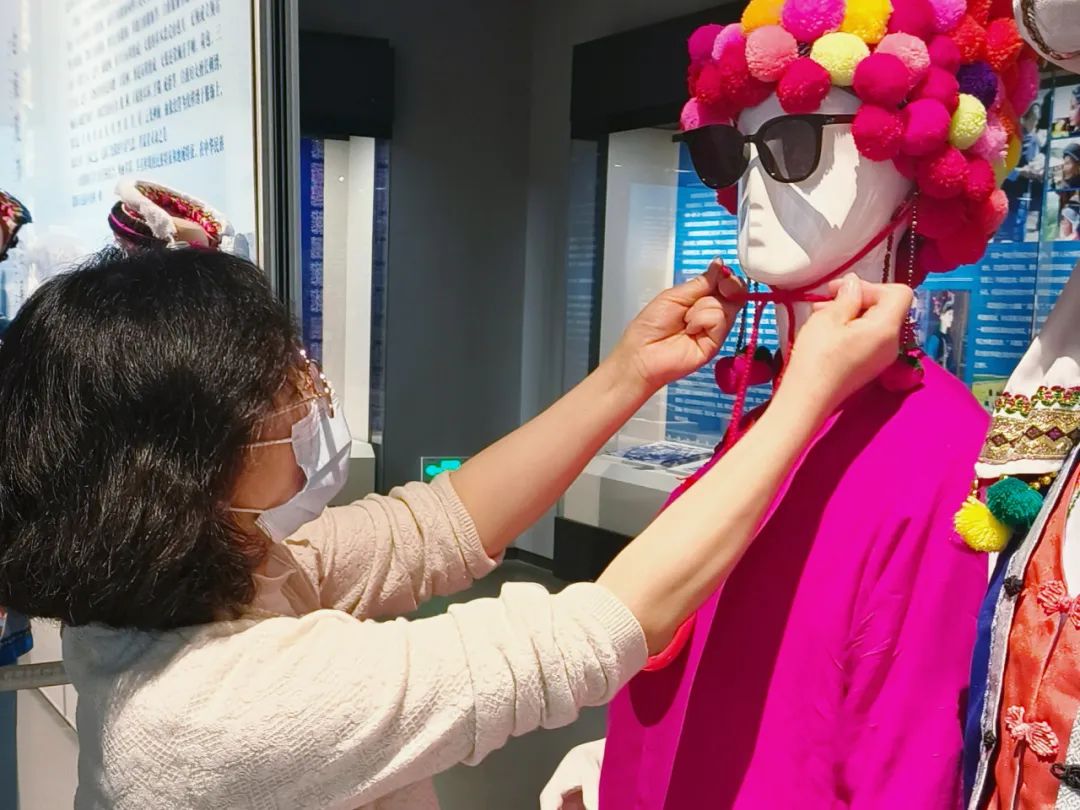

▲精心布展

知识延伸

PART.1

白族服饰

白族历史悠久,创造了丰厚的历史文化和民族文化,服饰文化是其中浓墨重彩的一笔,是白族人民长期积累的劳动成果,凝聚了白族人民的审美情趣、艺术欣赏、价值观念等种种文化心态。其中的每一绣件、每一纹样都反映出白族人民质朴的审美思想与深层的生活哲理。可以说白族服饰是白族文化发展史的缩影,同时也是研究白族文化的活化石。2017年,白族服饰被云南省人民政府公布列入第四批省级非物质文化遗产代表性项目。

智慧的白族人民善于将丰富多彩的纹样装饰在服饰和其它物品上,从男子服饰纹样的内容看,多寓意平安、五谷丰登;女子服饰纹样的内容则多寓意夫妻恩爱、多子多福、富贵大吉;童装纹样的内容多为动物类,童趣盎然、天真可爱,寄托着祈盼幼儿得到神灵保护的美好愿望。由于白族分布地域较广,受物产、气候及其他民族的影响,各地妇女的服饰之间存在着一定的差异,从而形成了异彩纷呈、独具特色的服饰特点。

PART.2

白族刺绣

刺绣是白族妇女传统的手工技艺,是白族文化的组成部分,也是白族文化传承的重要载体,它不仅装点着白族人民的生活,而且凝聚着白族人民的民族情感、民族精神,传递着白族人民独特的文化审美和艺术品位。刺绣,俗称“绣花”,指通过穿针引线,将各式的丝线、棉线或其它绣线在绸缎、布帛、鞋子、衣物上用不同的方法进行刺缀,从而形成不同纹样的民族工艺。白族刺绣,取材自然,色彩和谐、绣工精致、图案考究、针法紧密,具有鲜明的民族风格和浓郁的地方特色,是我国传统民族民间工艺的一朵奇葩。

白族刺绣主要有两类,一类是服饰装饰,白族妇女的衣服袖口、围腰下摆、把手、包头、鞋子、挎包都有精美的刺绣作为装饰;另一类是生活用品,有枕头、帐沿、被面等床上用品。

白族妇女心灵手巧,擅长刺绣,刺绣在其生活中占有重要的位置。白族女子从小就在母亲或家人的指导下学习做针线,练就了过硬的刺绣技法,用灵巧的手绣出一幅幅巧夺天工的图案。每一件绣品都是一件精美的艺术品。

PART.3

白族扎染

扎染,古称“扎缬”“绞缬”,是由来已久的一种染布工艺,大理称它为疙瘩花布、疙瘩花。因主产地在大理,染布者大多是白族,故人们又把它叫做大理扎染、白族扎染。扎染作为白族的一项传统工艺,被列为国家首批公布的非物质文化遗产代表作名录。

大理白族扎染作品由手工针缝线扎。“扎染”顾名思义,就是将布料以缝扎的方式缝扎成花鸟鱼虫等各种图案,然后将其放入植物染料熬成的汁水中反复浸泡染制,待染透后,解去缝扎线脚、放入清水中漂洗,布料上就留下所缝扎的清晰图案。手工扎花、植物浸染是扎染工艺的根本。大理白族地区的扎染原料为纯白布或棉麻混纺白布,染料为苍山上生长的蓼蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液。

工艺过程分设计、上稿、扎缝、浸染、拆线、漂洗、整检等工序。制作时,根据人们喜欢的花样纹式,用线将白布缚着,做成一定襞折的小纹,再浸入染缸里浸染。如此反复,每浸一次色深一层,即“青出于蓝”,浸染到一定程度后,取出晾干,拆去缬结,便出现蓝底白花的图案花纹来。白族扎染取材广泛,常以大理的山川风物作为创作素材,其图案或苍山彩云、或洱海浪花、或塔荫蝶影、或神话传说、或民族风情、或花鸟鱼虫,妙趣天成,千姿百态。不同图案的扎染布可制作衣裙、围腰、床单、窗帘、桌椅罩等生活用品。

来源 大理白族自治州博物馆

责编 童文文

审核 华芳