马骏刚接到《凤羽乡创图》的定制创作任务时的构思草图

凤羽的夜寂静安宁,习惯晚睡的马骏有些焦灼,接到《凤羽乡创图》的定制创作任务已经有些日子了,来到凤羽就开始调研采访,却发现困难重重,构思完全没有头绪。夜深了,湿地旁的红房子被笼罩在漆黑夜色里,窗外几乎没有什么可见物,这时候手机屏幕亮了。这幅画的定制人,凤羽大地艺术谷发起人封新城发来一行字:《和鸣锵锵图》,这幅画的另一个名字。

“和鸣锵锵”出自《左传·庄公二十二年》:“初,懿氏(陈国大夫),卜妻敬仲,其妻占之曰‘吉’,是谓:‘凤凰于飞’,和鸣锵锵。有妫之后,将育于姜。”文中指凤凰和鸣的声音,赞美夫妻和谐美满,后来也延伸出意趣相投的同道中人一起做事的共鸣状态。

马骏看到这个名字,眼前一亮,若有所思,他苦苦思索的这幅大画的叙事线,其实是一种隐性的意境。

(封新城与马骏交流《凤羽乡创图》)

封新城定制这个作品有明确的意图,这幅油画将呈现这些年来和他一起投入凤羽乡创运动的将近40位人物。它是凤羽的一个入口,进入这里,按图索骥,画中的每一个人都是一条展开凤羽的线索,等待人们来解码,它也是中国乡创的密码图和导览图,从这里认知凤羽和来自天南海北的乡创人,看见中国在特定的历史时期,人重新跟土地发生的关系。从这个意义上说,这幅画的创作是以进行时的方式在为历史打草稿。

缘起

马骏在北京的成人油画班的两位学员,姜军和王跃春

马骏与凤羽的缘分始于他在北京成人油画班两位学员,姜军和王跃春。

两位都是资深传媒人,对社会和人生都有着深刻的领悟与认识,退休后将绘画当做工具,通过它继续探索自我认知世界,因为这样的学员,据说他们的绘画课常常上成了哲学课。马骏和凤羽一波三折的相遇,正是因为大徒弟姜军。

凤羽驻坝画家姜军在凤羽写生

作为凤羽驻坝画家,从2019年开始,姜军每年都要来凤羽驻坝创作一段时间,他的凤羽主题画作澄澈通透,人在土地上的劳动庄重诚恳,一时间凤羽人赠他“姜米勒”的雅号。就这样马骏通过他的画认识了凤羽。

2021年暑假,凤羽乡亲与北京的几位总编学员一合计准备在凤羽办一个“零基础亲子油画班”,很快报满,却在即将开团之际因疫情搁置,马骏与凤羽的第一次相遇因此泡汤。油画班没办成,却来了一位孤胆学员——《新京报》前总编王跃春,这位独闯凤羽的女学员来了这片土地后,也是一发不可收拾,创作了很多关于凤羽的画作。关于凤羽,马骏就这样被两位学员的画反复种草。

2022年夏天,马骏终于随王跃春来到凤羽,还未及好好打量这个有着神奇绘画吸引力的地方,封新城就和他敲定:要定制一幅三米多的大画《凤羽乡创图》,其中涉及人物近40人,有明星、投资人、文化名流、不同角色身份的乡创参与者,也有凤羽当地的乡亲。至于怎么画,封新城将创作的自主权完全交给马骏,“想怎么画怎么画”。

构思

马骏在凤羽

马骏,山东人,中央美术学院油画专业硕士。从小跟随名师学习绘画,经历了长期的生活积累和对欧洲传统油画的学习研究,逐渐确立了以现实主义古典写实油画创作为主体的多维度探索方向。对人物肖像,人物组合和大画,马骏是有经验积累的。不过这幅凤羽乡创图,人物数量多,人景结合难,在呈现当下正在进行的乡创运动的同时,还要有“折叠时空”的展开与想象。这对任何一位画家来说都是一次巨大的挑战。

首先用什么样的叙事线能把将近40位人物串联起来呢?这些人物来自不同地域,有不同身份职业,在凤羽乡创事业中有不同的角色定位,发挥着不同的作用,如何进行画面构图与布局呢?

伦勃朗的《夜巡》

在马骏看来,命题创作并不是坏事,更不会因为动机就降低水准。他想到了伦勃朗的《夜巡》。把传统的正襟危坐的荷兰群像画改变为耀眼的光线、色彩和动态,增加了叙事功能,使传统肖像画的要求从属于一个更大的、复杂的、联结的整体,原有的群像绘画模式发生巨大变化。使其成为一幅具有重大历史意义的现实主义绘画。

不过有意思的是也正是这幅《夜巡》当初却引发了一场官司。这幅画表现的是一群保安接了报警准备出发的场景,人物在画面中高低明暗错落有致,画面生动有趣,但是这幅画是16个保安民兵一起凑钱请伦勃朗画的群像,他们都想在画面中有相同的分量,伦勃朗不愿意重画,最后闹上了法庭。几百年过去了,这早就成了艺术史上的趣谈。不过它真实反映了在人物群像绘画中的难点。

水浒108好汉

一开始的构思中马骏想到了水浒传,108好汉各显身手各有一方作为,每一个人物都有各自鲜明的个性。一个月后马骏自己否定了这个构思。因为个体的出彩没有用,在《凤羽乡创图》中,需要的是一种整体的和谐。

“它是一部交响乐,是一件宏大的作品。它不是一个小夜曲,我只需要表达一个精彩的点就可以了。它要表达各个精彩点之间的关系,有的需要低音一点,有的需要高音一点。形成一个有序的整体组织。”

融入

马骏在凤羽秋日金黄的稻田中

秋日下午,连绵稻田在阳光下泛着金光,凤羽在地农民艺术家周正昌带着他的小儿子去水田里抓田螺,煮田螺是周正昌在家招待贵客的拿手菜,这天晚上马骏受邀去周正昌家喝酒吃饭。

周正昌与他的钢筋装置作品“改变世界的三个苹果”

周正昌这些天刚刚结束制作钢筋装置作品“改变世界的三个苹果”。它们是凤羽大地艺术谷第一组装置,因为换了一块开阔的场地重新放置,三个苹果也以更大的尺寸重新制作。帮忙焊接的兄弟们在灶台上也各怀绝技,马骏到的时候,他们已经各露一手,把菜都端上桌了。

马骏常年工作生活在北京,这是他第一次离开家那么久,第一次在西南边陲的一个村庄里沉浸式的观察,艺术和乡村产生的奇妙碰撞。对于主题绘画来说,它有着强烈的时代性,它是对正在发生的历史的记录。对马骏来说,从体制内的老师到职业画家,他对乡村的了解实际上并不多。令马骏没有想到的是,在离北京几千公里之外的西南山沟里,居然正在发生着很当代的艺术事件。当他看到凤羽的田野里有“白驹过隙”“改变世界的三个苹果”这样的艺术装置;看到英国最大的洋酒公司“帝亚吉欧”正在湿地建设漂亮的酒厂;当他一次又一次在凤羽的饭桌上和朋友们谈论艺术、哲学、电影,他被震惊:原来艺术的力量真的可以在乡村萌发出勃勃生机。每次与周正昌喝酒聊天,听对方充满自豪地讲述他制作的大地艺术装置“改变世界的三个苹果”“白驹过隙”,马骏都会有些感慨,凤羽的乡创故事,一边在记录,一边在发生。这幅画的生命力正在于这些故事的持续展开。

几巡酒后,暮色降临,微醺的感觉早已驱散了深秋夜晚的几分凉意。马骏告别盛情的他们,顺着周正昌家门前不舍昼夜的河水回红房子自己住处。将近两个月的时间,他对凤羽早就轻车熟路了。

马骏正在记录施文清给他讲述的关于凤羽的故事

这两个月带着构思的任务,他开着车在坝子里到处溜达,想找到一个能把人物串起来的景,他去找人采访聊天,凤羽当地人文学者施文清给他讲了很多凤羽的故事。

西汉以前,凤羽坝还是高山湖泊的洪荒年代,这里的先民逐水而居,过着渔猎为主的生活。至唐代,由于地质发生变化,湖的东北岸出现裂口,湖水排干,形成平坦的凤羽坝和一定规模的村落。

公元1639年,中国最著名的旅行家徐霞客到了凤羽。“曲峡通幽入,灵皋夹水居,古之朱陈村、桃花源,寥落已尽,而犹留此一奥,亦大奇事也”。徐霞客慨叹这里就是桃花源。几千年过去了,凤羽还是那样古朴与悠然。

一个群山围合的坝子,村庄、树木、湿地散布其间,人与自然诗意栖居。这幅大画的自然景观基调在马骏的脑海里勾勒了出来。

夜深人静的时候,马骏就跟随自己的记忆重走欧洲各大博物馆,回顾艺术史,古典写实、新古典、现实主义、印象派、现代艺术。有着惊人优美和准确的安格尔,充满激情和感性的德拉克罗瓦,简单、平实的维米尔;梵高的精神纯度迸发出的生命色彩,高更的主观视角绘画, 达利的奇思怪想。一幅又一幅名作从马骏的脑海浮现又消失,最后他发现,没有哪一幅作品的构图可以借鉴,没有哪一位名家的技法可以照搬过来直接使用。

封新城、姜军、马骏在一起交流关于《凤羽乡创图》的创作

对于这幅画的创作,封新城,姜军等人一次又一次地碰撞交流。“和鸣锵锵”是一种意向,是抽象的表达,是写意的叙述,马骏一边创作人物素描,一边继续构思草图。

对于他来说,创作素材缺乏也是一个难点。画中涉及的人物,有的人他一次都没见过,只能通过照片、视频,还有封总的描述来构思。一个多月后,马骏给封总提交了一幅草图。他没想到的是,封总以出乎意料的速度,将这张草图发布在了新书《退步之书》里。这让做事追求完美的马骏一时有些尴尬。在他看来,草图就是画家的内衣,羞于见人,一下子就这样公之于众,等于把整个创作过程都曝光在公众视线下。不过正是这样的提前曝光,让马骏收到了一些反馈,这些反馈让他有了更多的信心。

起稿

(《凤羽乡创图》第一版确定的草图)

有了被认可的草图,马骏又花了半个月时间处理好画布,就正式开始起稿了。当真正上手开始画,灵感也开始一点点生长起来,有时候夜里三四点还在画,他感觉自己过去所有的营养都在画面上复活了,有时候他觉得不是他在画,他只是一个工具,他所做的只是创造画作自己的语境,从而一个生命正从画布中挣扎出来。马骏多次回顾那些美术史上的名作,他感觉过去所学已经满足不了他的表达需求,有一种力量促使他要从过去所有的经验中挣脱出来,解放自己,去寻找新的方法,新的表达。

“在表现方法上立足于写实,体现作品的叙事性,也就是乡创运动的内涵,建立在写实技法基础上的同时,融入意向的语言。在里面有多种绘画技法的运用,既有透明技法又有覆盖法,既有干画法又有湿画法,表现形式上丰富交织起来,像是打拳击一样组合出拳,破常规。”

绘画本身的强大诱惑力,让马骏像被画布吸住一样,他每天都要画十多个小时。他笔下的舞蹈家杨丽萍老师,在画面中只有指甲盖大小的脸部,他反复画了三次,直到皮肤呈现出一种透明质感。马骏自己笑称,这张脸不论远近,现在看600次都不会腻了。在他看来画面的每一个细节都是构成整体的一个部分,用他自己的话说“我的画里没有不重要的部分。”

碰撞

马骏擅长古典肖像画法,他的精细画风会让人物脸部惟妙惟肖,但是人物要放在山水之间,就不可能像伦勃朗的《夜巡》那样,以暗淡的背景来衬托人物。云南山水明丽、阳光灿烂,要把古典肖像的画法与这样明媚的山水融在一起,同时封新城还希望他能借鉴后印象派和超现实主义的一些表现手法,通过这幅画呈现乡创人与凤羽的内在联系——乡创探索的过程,对乡创人来说也是对自我认知的过程。

(姜军与马骏在讨论画作的细节)

封新城和姜军不断找到马骏进行创作的讨论,对人物细节和色彩等提出了建议,这也完全改变了马骏原有的创作习惯,这对他来说是一种创新,也是一个前所未有的挑战。

原定的三个月创作期根本不够,马骏春节回了一趟北京后,又匆匆赶回凤羽,他没有放弃对人物写实的追求,同时也开始了对天地间山水的大胆写意。创作周期变成了半年。

马骏在佛堂村村长“开开的菜”准备吃饭

自马骏开始画画,封新城就一再嘱咐公司员工,要关心好马老师的生活。他将马骏比作“产妇”,还特意定制了佛堂村村长“开开的菜”每周煲两次土鸡汤或者牛羊肉汤,专门给马骏补充营养。从构思阶段的焦虑不安到面对画作的专注投入,随着画面越来越多的呈现,马骏也越来越放松,有底气了。这确实如同一个孕育新生命的过程。马骏说起张爱玲在写小说时总结的一段话:她说当一个人在创作一部小说,写到中间部分的时候,这件作品就已经有自己的生命力了。

“它就有了它的灵魂,作者这时候就不再是那么一个强大的我了,我要退后了,跟着它的思路走,跟着它的语境走。”

诞生

最终马骏完成的《凤羽乡创图》,被封新城称为“新田园主义的开山之作”。田园主义是一种与自然亲密相处的简朴的乡村生活理想。而新田园主义意味着除了舒适的乡村生活,还有更多精神层面的吸纳与创造。这幅作品正是在田园环境中进行艺术创作的成果。

封新城也和姜军有过多次关于新田园主义的讨论,在他看来:退步堂为回到乡村的城里人提供了和城市无差别的生活空间,新的生活方式镶嵌到大自然的环境中。人们既享受故土家园的感觉,又享受到现代文明的创造,再加上在大地上的艺术创作,人类创造的高于自然的艺术成果又返回了大自然,是新田园主义的精髓。

封新城认为:“新田园主义”艺术是城市文明与乡村文明内在价值的连接和重组,是用现代视角重新审视乡村生活,将古典田园主义观念中的居住空间、工作空间、休闲空间、自然空间以及精神空间等景观元素进行重新拼接、转化,从而给生活、工作、休闲、自然等带来多种新概念和新形态。它通过改造乡村的视角,用现代的景观格局和艺术手段及技术手段,使乡村得以重生并孕育出新的生活方式和新的生命格局。

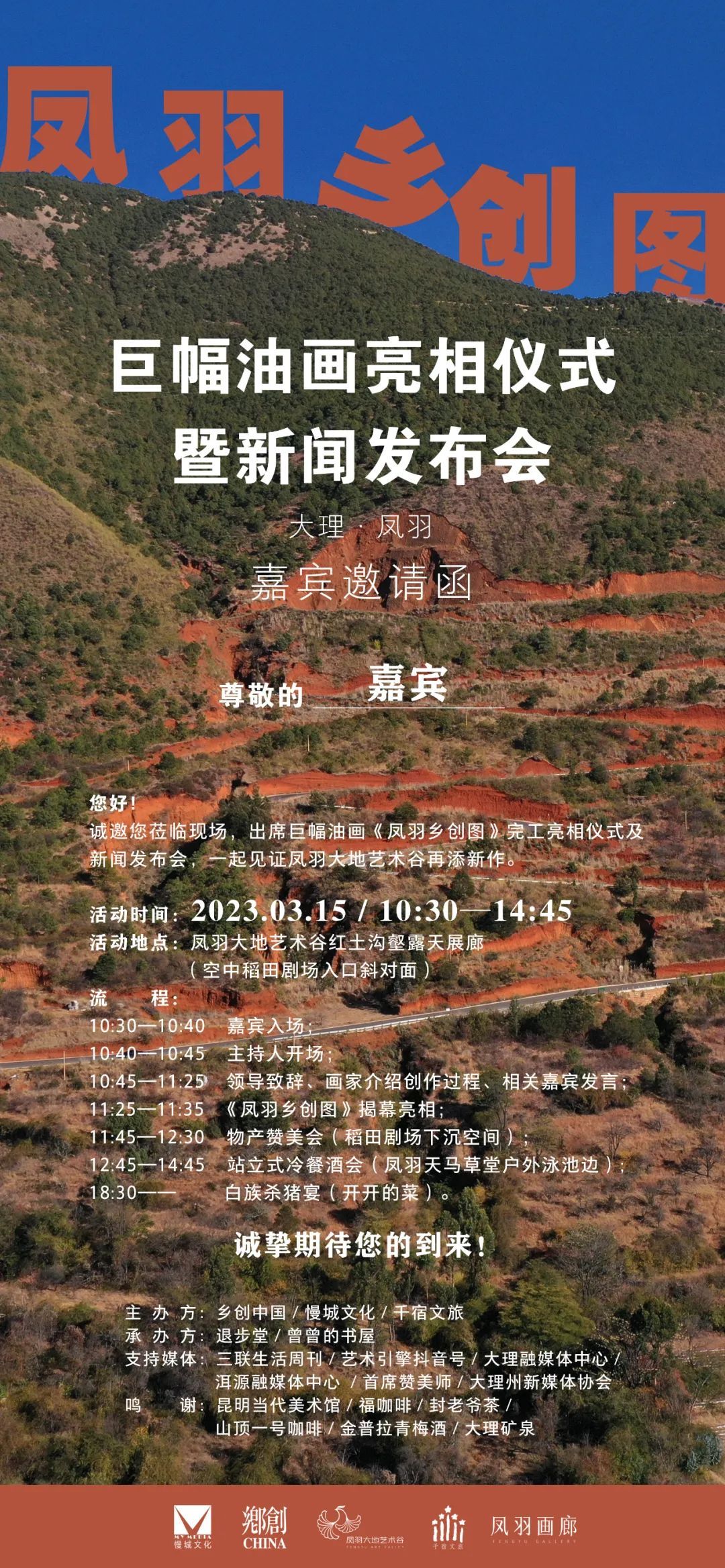

明天,

这幅历时将近半年的《凤羽乡创图》,

即将在凤羽红土沟壑展廊正式对外发布。

来源 “忽然乡创”微信公众号

责编 康莞悦

审核 李元