近日

文化和旅游部公布国家级文化生态保护区名单

全国共有5个地方入选

其中

大理文化生态保护区名列其中

根据《国家级文化生态保护区管理办法》(文化和旅游部令第1号),我部组织开展了国家级文化生态保护实验区建设成果验收工作。经材料审核、实地暗访、专家评审和社会公示等程序,现将通过验收的国家级文化生态保护实验区正式公布为国家级文化生态保护区,名单如下:

黔东南民族文化生态保护区

客家文化(梅州)生态保护区

大理文化生态保护区

陕北文化生态保护区(陕西省榆林市)

晋中文化生态保护区(山西省晋中市)

特此公告。

文化和旅游部

2023年1月28日

(白族霸王鞭 杨士斌 摄影)

大理历史悠久,文化灿烂,生态良好,气候宜人,有“亚洲文化十字路口的古都”“多元文化与自然和谐发展的典范”“文献名邦”等美誉。2011年1月,大理州被公布列为国家级文化生态保护实验区。十多年来,大理州始终坚持“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的方针,围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的建设目标,秉承“见人见物见生活”的保护理念,积极探索民族传统文化整体保护和开发利用的途径,全面推进大理文化生态保护实验区工作,实现非遗活态传承、整体保护和可持续发展的新局面。经过十多年的不懈努力,大理文化生态保护实验区成功通过评估验收,成为目前云南首个国家级文化生态保护区。

大理文化生态保护实验区成功创建

有何做法、经验可谈?

我们一探究竟

做法

多措并举 提升保护传承水平

部门联动,压实责任。层层压实属地责任,州县分别成立大理文化生态保护实验区建设领导小组,认真组织贯彻落实《关于加强国家级文化生态保护区建设的指导意见》等法律法规,根据《大理文化生态保护实验区总体规划》制定相关实施方案。并于2021年1月,颁布实施《大理州非物质文化遗产保护条例》,实验区建设和非遗保护有章可循、科学规范,政府主导效能显著。目前,全州有四级非遗项目723项,其中国家级项目18项,位列云南省第一;有四级非遗项目代表性传承人2344人,其中国家级12人,数量位居云南省前列。建成大理传统工艺工作站、剑川木雕、白族扎染国家级生产性保护示范基地、非遗馆、综合传习中心、传习所(点)、非遗工坊(传承作坊)、非遗+旅游示范点、非遗进校园示范学校等非遗保护利用设施265个。

(2020年大理文化生态保护实验区数据库建成上线)

加大资金投入,强化资金保障。在获得中央保护区专项补助经费5000多万元的基础上,省、州共配套专项补助资金2000多万元,州级保护资金已列入财政预算。大理州人民政府创建的国家级鹤庆新华银匠村文化产业园一期工程投入资金近5亿元。整合县、乡财政和社会资金投入近2亿元,建成大理州非遗馆、南涧跳菜传承展示中心等近10个非遗重点传承体验设施。各县(市)还通过资金补助、免费提供用房、场地等方式,为保护区建设创造有利条件,为各类非遗活动创造了广阔的舞台,据统计,全州现已成立13个非遗保护机构,有注册志愿者600多人,每个县(市)都有固定的志愿者队伍,年内各类非遗展演和送戏下乡活动达到1000场以上,基本上做到年年有计划,月月有主题,天天有活动。

(大理州6名非遗传承人参加2021年中国非遗传承人群研修研习班)

通过加强文化生态保护学术研究,促进转化应用。《大理非物质文化遗产萃编》《大理三月街》《非遗大理行》等非遗研究成果和非遗项目专题片公开出版、发行,有关大理文化生态保护的学术论文、研究文章、调查报告等频频在各级刊物上发表。同时,强化队伍建设,提升创新发展能力。每年举办传承人群和非遗工作人员培训20多场次。充分发挥传承基地和代表性传承人作用,开展形式多样的传习培训活动。“金花绣娘大赛”“剑川名匠”评选等活动以赛代训,不断促进交流学习。保护区内每年各类传承培训活动有300多场次,培训上万人次。

坚持宣传推广 有效促进广泛传播

大理州每年都会举办非遗专题展览、展演活动50多场次,融合非遗代表性项目的展演活动1000多场次。积极参加国内大型非遗展会,组织开展了迪庆·大理国家级文化生态保护实验区交流展、鹤庆银器锻制技艺北京恭王府展等活动,不断提升认知度和影响力。非遗进校园覆盖大中小学和幼儿园,建成13个非遗进校园示范学校。每年由非遗保护部门组织开展的进校园活动达40多场次。2020年,大理州的非遗进校园实践案例入选全国第二届 “非遗进校园十大优秀实践案例”。

(大理州2021年“文化和自然遗产日”系列活动暨非遗购物节)

(2021大理非遗影像展启动仪式)

非遗进敬老院、进企业、进度假区、非遗市集、非遗美食节等特色鲜明的活动每年多达200多场次,提升了非遗的可见度和参与度。充分利用新华网、人民日报客户端、大理州融媒体中心的宣传报道,极大地提升了大理非遗的认知度和影响力,通过拍摄美景,探访古镇古村,着民族服装、讲民族语言,跳民族舞蹈,参与非遗体验游,已然成为群众的一种生活方式,让更多的人走近非遗、体验非遗、品味非遗、爱上非遗,爱上大理。

创新性与可推广经验

保护区建设是大理州委、州政府实现“文化铸州”战略的重要抓手之一。围绕乡村振兴、文旅融合、振兴传统工艺等国家发展战略,大理州走出了自己的特色之路,努力实现非遗的创造性转化、创新性发展。

(非遗扶贫技能培训)

“非遗+精准扶贫”,助力乡村振兴。大理州建成57个非遗工坊,鹤庆银器带动9000余人从事银器加工销售,2021年产值约31亿余元,网络平台年销售额超过1亿元,鹤庆新华村被评为“中国淘宝村”。剑川木雕产业2021年实现产值约5.6亿元,带动23000余人就业。白族扎染2021年产值约7000万元,带动5000多人就业,形成“家家可见,人人都会”的传承氛围。“鹤庆银匠”“剑川木匠”双双荣获第三届全国创业就业服务品牌。

(鹤庆新华银器小镇。寸伟涛 摄影)

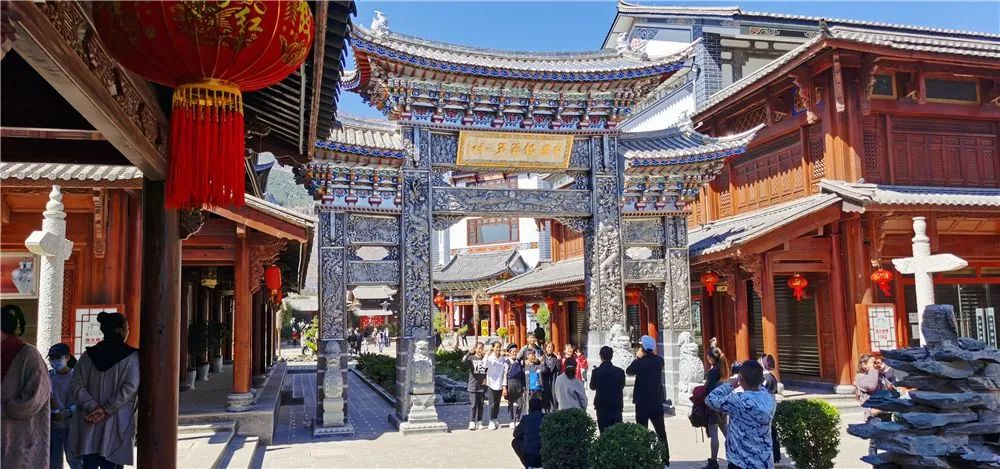

“非遗+旅游”,深化文旅融合。坚持以文塑旅、以旅彰文。结合“一带三道十八廊”“漫步苍洱”“中国最佳爱情表白地”“有一种生活叫大理”等文旅品牌的打造,推动非遗与旅游融合发展,推出非遗主题旅游线路,建成10个非遗旅游示范点。大理三月街民族节等特色节庆文化活动推陈出新,白族三道茶、彝族跳菜等特色非遗项目有机融入旅游项目。众多非遗提升了旅游的文化内涵,众多传承体验设施成为了非遗体验游、非遗研学游的网红打卡地。大理双廊和鹤庆新华银器旅游小镇、云龙诺邓村、大理喜洲、巍山南街非遗旅游街区、弥渡文盛街旅游村寨等6个项目入选2022年“全国非遗与旅游融合发展优选名录”。

(璞真白族扎染博物馆)

“非遗+产业”,振兴传统工艺。大理传统工艺工作站发挥示范带动作用,开展了对话会、传承培训、讲座、论坛等系列活动,长期与中央美术学院、云南艺术学院、英国谢菲尔德大学等高校合作,在技术改良、文创设计等方面取得了显著成效,培育了“李小白”手工银壶、“璞真”扎染、大理“瓦猫”等知名非遗品牌。各县(市)“非遗+传习所+合作社”“传承人+公司+农户”等新模式逐渐形成,引导传统工艺走进现代生活。

据了解,保护实验区建设以来,大理州通过不断探索实践和齐心努力,非物质文化遗产得到有效传承保护,自然生态和人文环境得到有效改善,民众的参与感、获得感、认同感显著增强,非物质文化遗产服务当代、造福人民的作用进一步发挥,“人民的非遗,人民共享”得到了生动实践,积累了保护区建设的“大理经验”。国家级文化生态保护区的成功创建,标志着保护区建设进入了一个崭新阶段。下一步,大理州将认真总结经验,强基础、补短板、扬优势,着力提升保护区整体性、系统性保护水平,紧扣文化生态保护区建设目标,将非遗之美、文化之韵融入社会生活,让承载着民族历史记忆的文化和自然遗产和谐共生,描绘新时代文化生态保护的美丽画卷!

文旅头条融媒体记者 李美溶 文

图 大理州文化和旅游局 大理州非物质文化遗产保护中心提供

部分内容综合自 文旅之声

责编 代汪媛

审核 华芳