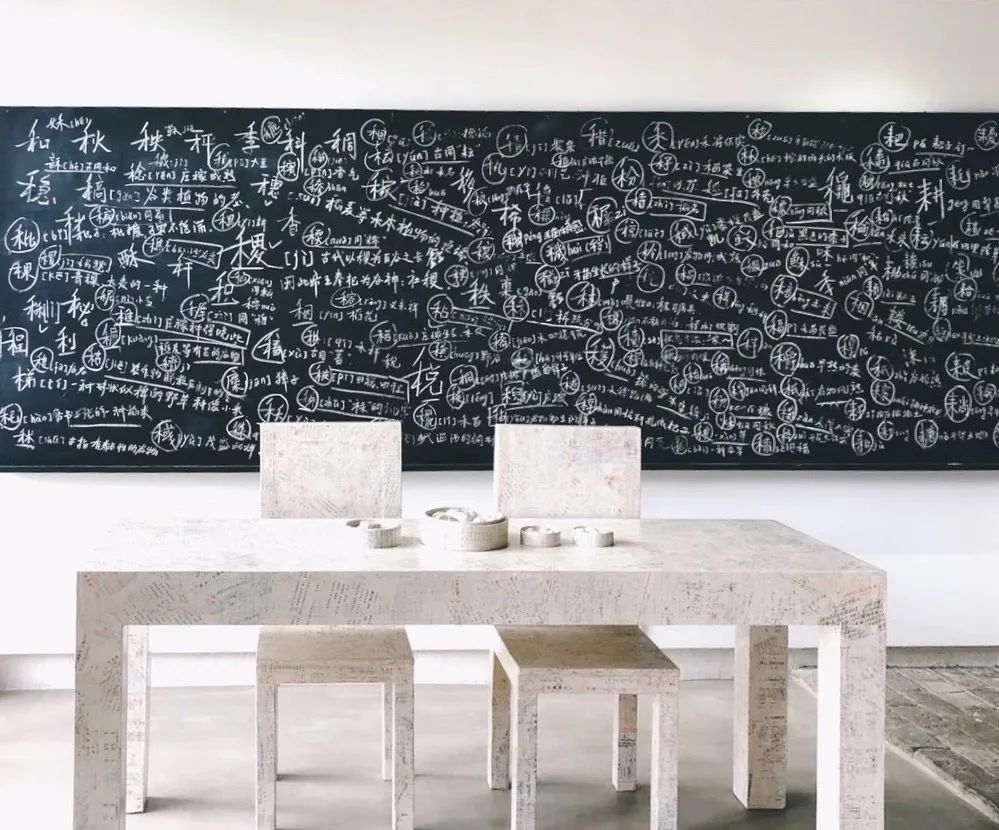

一块布满生僻字的黑板

一张用废纸裱糊的餐桌

一粒比人还高的稻谷

一段穿越时空的集体记忆

……

喜洲农耕文化艺术馆稼穡集,

用作物生长的过程结构布展脉络,

将司空见惯的农具和农作物,

重新解构与装置。

全馆由种之馆,秧之馆,秝之馆等7个场馆组成,

每个场馆的主题

都围绕人与土地的关系展开

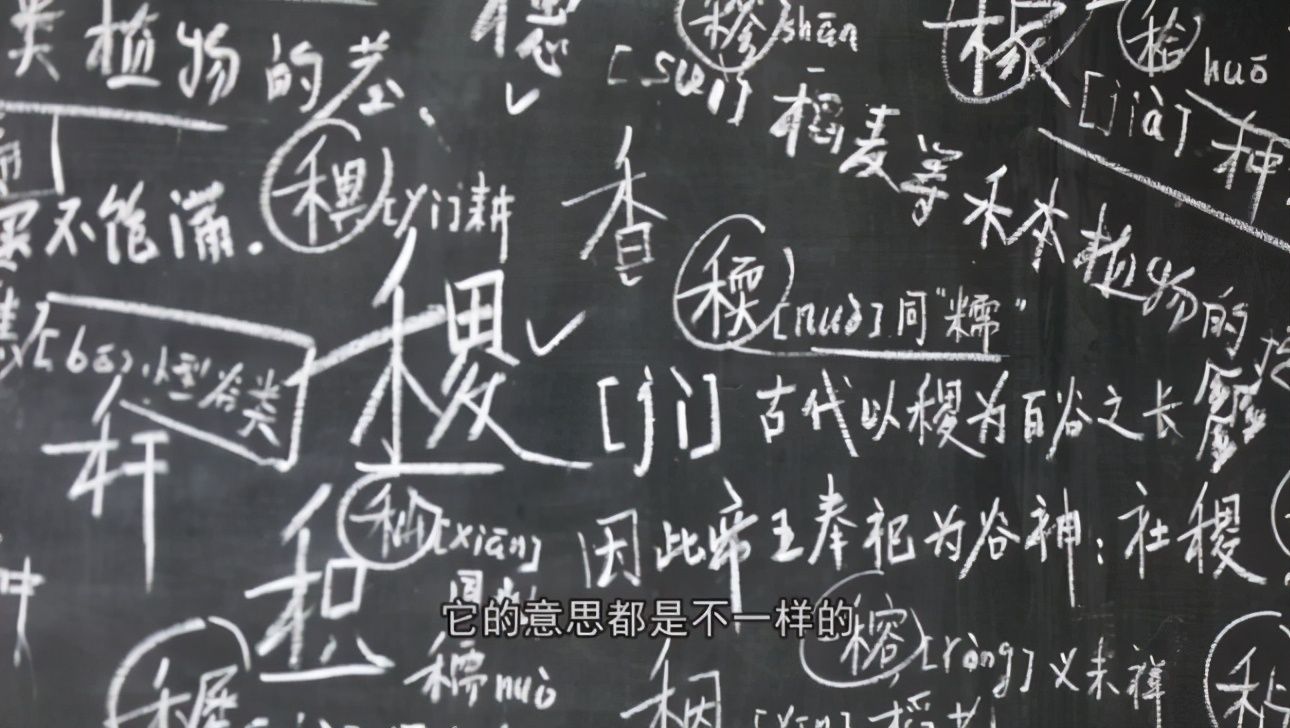

在这块黑板墙上,

耒字边的字都是农具,

禾苗旁的都是植物的状态,

这些文字的对应关系,

你会发现,在农耕时代,

人与土地的关系密切,

种植的过程伴随着人们精细而繁复的劳作,

呈现土地与人的关系,

这也正是田飞老师想要呈现的东西。

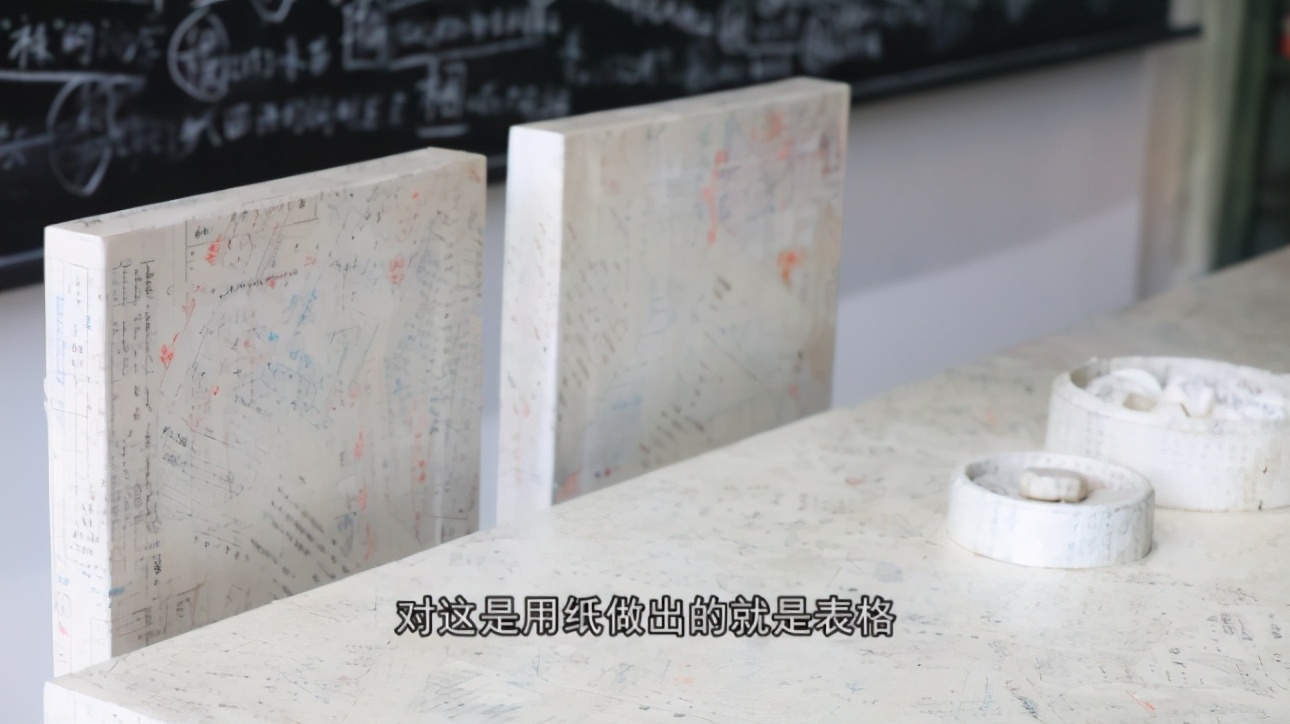

白色餐桌的创意

来自村委会搬迁留下的十麻袋资料和文件,

桌面上字迹有粮食收成的统计表,

有农科单位的栽培技术普及,

透过这些文字的痕迹,

仿佛还可以触摸人在土地上的生产生活状态。

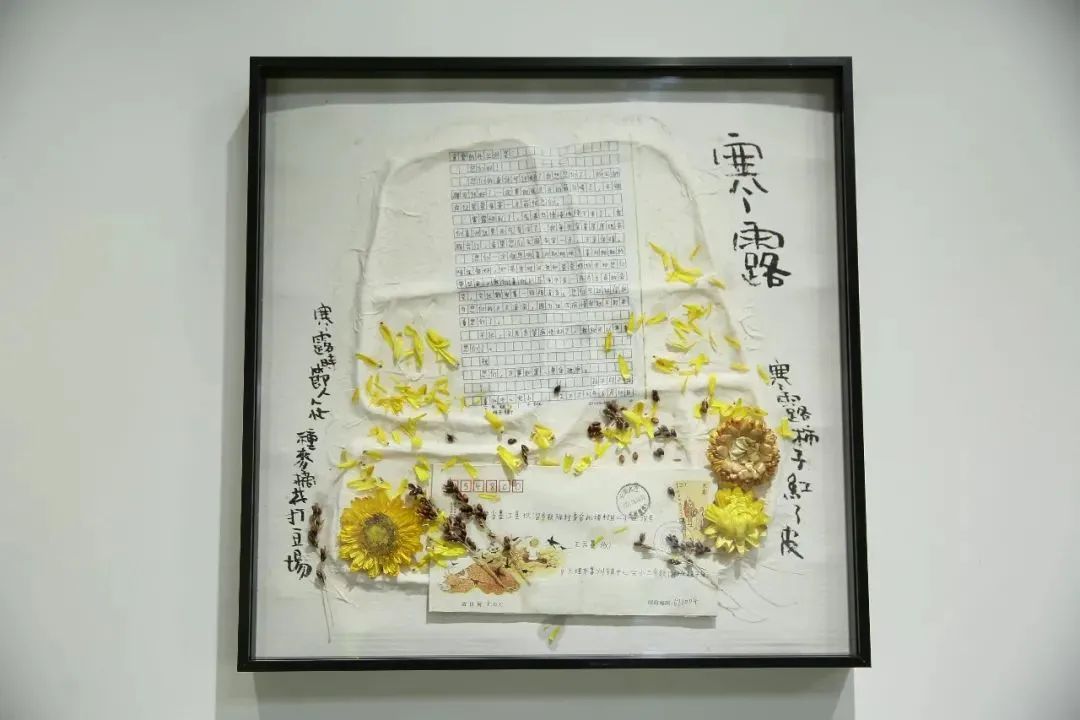

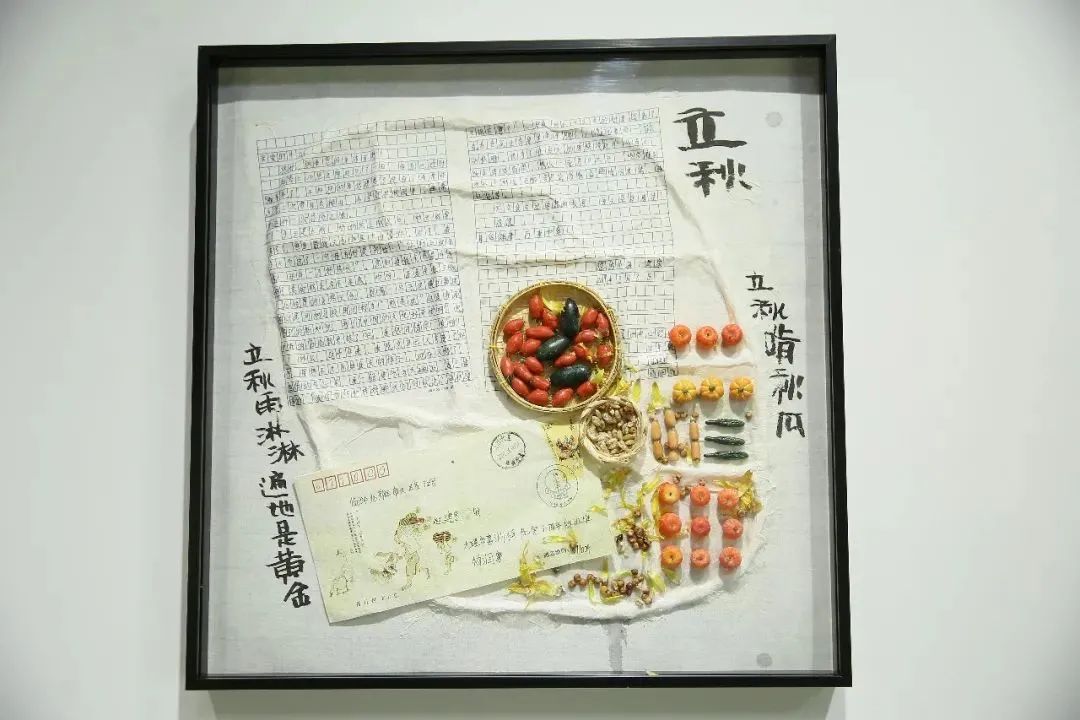

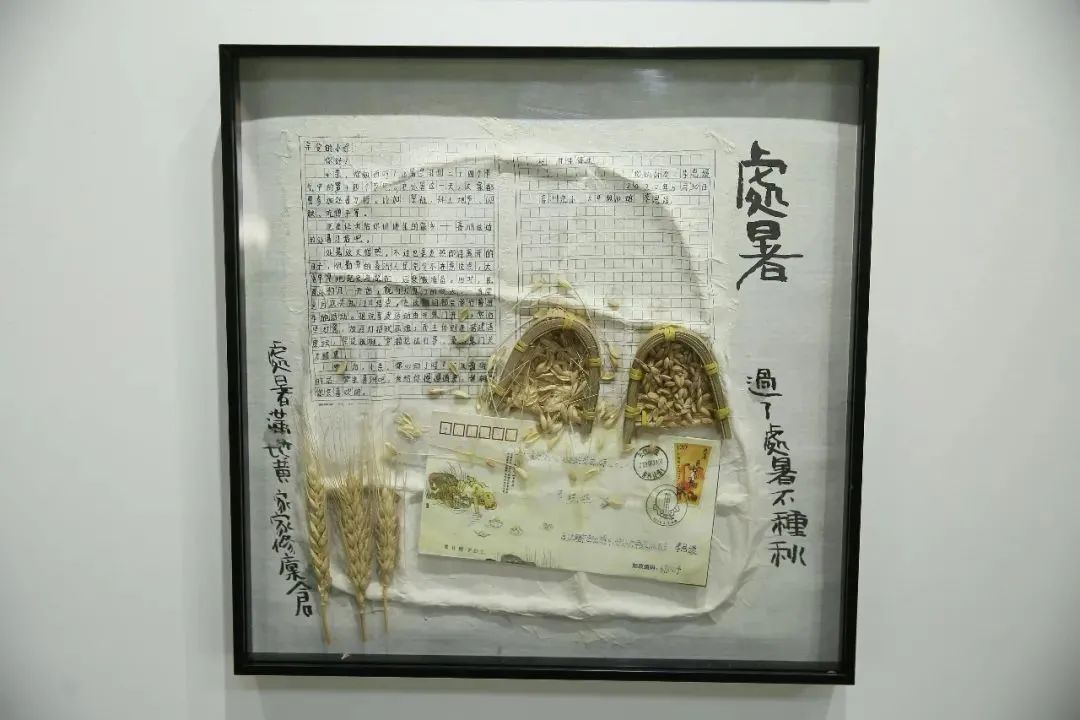

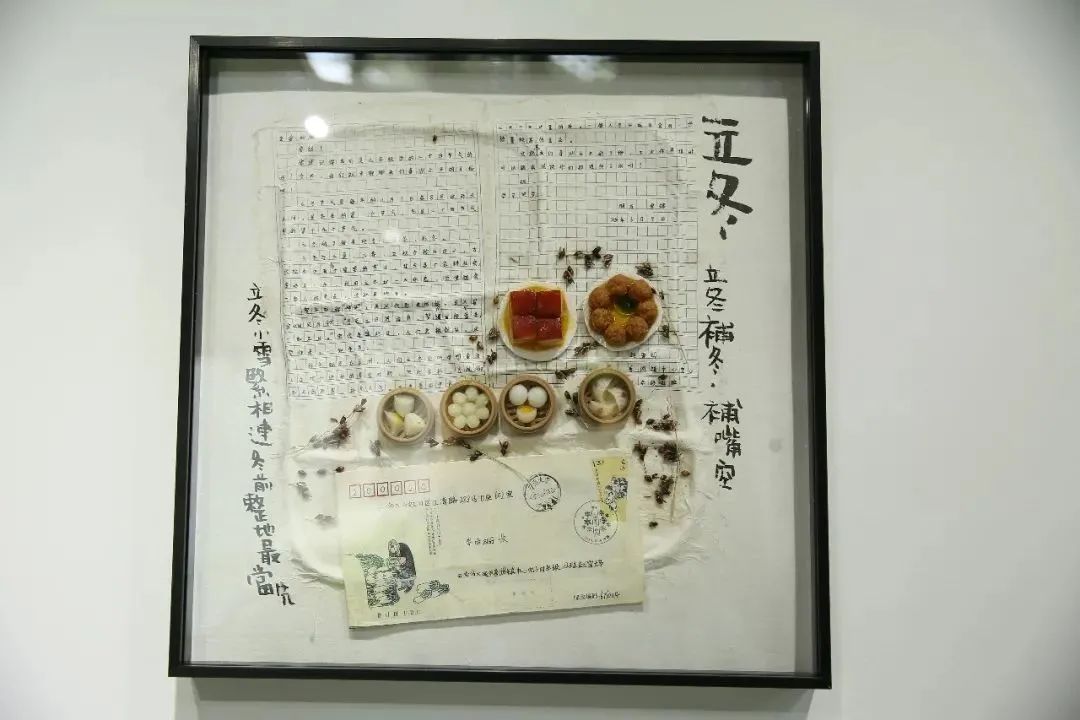

农耕与二十四节气紧密相关,

可是如何呈现这部分内容让田飞颇费脑筋。

后来他们想到请孩子参与,

喜洲完小为这个主题开展了一次书信比赛,

挑选出24封以节气为主题的书信做了展示。

场馆设计与策划者田飞:

“要突破以前陈列馆式的布置,我不想用常规的陈列方式。因为农具是司空见惯的,怎么把不起眼的东西和老的信息,用新的装置和手法来进行不一样的呈现,给它一种新的面貌,更符合当代人的审美。”

这里是一面升斗照片墙,

升斗是过去称量粮食的容器,

当它变一种呈现方式,

我们会感到新奇,

田飞想要用当代人容易接受的呈现形式去呈现过去,

这样才会有更好的互动,

所以场馆里大部分展品都经过了再创造。

当场馆在布置中慢慢变得丰富,

当地人会常常过来看,

态度也发生着转变,

他们开始给田飞提供线索、资料,

有的还主动捐赠家里的旧物。

当这些东西集中在一起,

一段岁月的痕迹也随之从大家的记忆中呈现出来。

在这个场景还原的村公所,

发黄的墙体,做旧的文字,

每个细节都很有年代感,

比如桌上的老春城青蛙皮香烟。

这个场景像从时间里打捞出来的集体记忆,

来到这里我们马上穿越回了那个年代。

这包香烟是艺术馆布展过程中,

村民捐过来的,

这里的东西是搬迁的村委会捐赠的,

农具是当地手艺人做的。

田飞老师强调与在地居民的互动参与,

在这个参与的过程中,

大家一起打捞出一段集体记忆。

2013年移居喜洲的田飞

很喜欢在地文化,

关注过喜洲的建筑、民艺、民俗等方面的内容。

但是喜洲的农耕文化

恰恰会因为喜洲曾经是商业发达的集镇而被忽略。

场馆设计与策划者田飞:

“有一点忽略了,喜洲商帮都是商业文明,但有大片田地,都是雇佣人耕种,耕种做的很细腻,非常好。留下很多资料和实物,我们进行了一个整合。”

农耕文化艺术馆的展示

打开了一个从农耕社会走过来的喜洲,

在这里我们会发现有限的土地

对喜洲人显得弥足珍贵,

因此他们的耕耘劳作都带着用心珍视的分量。

通过农耕文化艺术馆

仿佛打开了我们认识喜洲的另一扇窗,

一个除了商帮文化、建筑艺术之外的,

和土地有着紧密关系的田园喜洲,

而一个有商业集镇、有田园牧歌、

有民间技艺、有深厚生活底蕴的喜洲,

才是一个丰富、迷人的喜洲。

来源 大理广播电视台

责编 龚怡丹

审核 李元