传习所小档案

名称

大理文化生态保护实验区

泥塑和白族面塑传习所

地址

大理市凤仪镇南街

建成时间

2018年

开放情况

对外开放

负责传承人

苏龙祥(省级)

洪 霞(州级)

泥塑,俗称“彩塑”“泥玩”,即用黏土为原料,手工捏制成动物、人物等各种形象的民间传统工艺美术,与大理木雕、石雕共同组成传统雕塑手工艺。发展至今,大理泥塑作品遍布云南各地乃至四川、贵州、西藏,大到寺庙的各类雕塑,小到民居的门楼、照壁、摆件,都能看到大理泥塑的身影,具有较高造诣的泥塑艺人层出不穷。

祖上三代都是从事泥塑、面塑的传统手艺人苏龙祥,他的作品早在大理张家花园、蒋公祠,昭通大山包玄天观、凤庆文昌阁等地声名远播。没接受过正规美术教育的他,凭着三十多年的修炼,成为了万事万物皆可捏的省级泥塑代表性传承人“泥人苏”,现任中国民俗文化研究院泥塑、面塑委员会委员,担任泥塑、面塑委员会常务理事长。

(苏龙祥 泥塑代表性传承人)

我从事泥塑工作有32年了,以前爷爷做小泥人、不倒翁这样的小玩具,父亲做佛像泥塑,我从小看着他们做泥塑,也就喜欢上了,自己学着做十二生肖小猫小狗这些。做传统的手工艺和其他手艺不同的是需要更多的坚持,因为不一定能得到每个人的认同,泥巴到艺术之间的距离,是用心的距离,用心给予泥巴生命,再借它们表达自己内心世界。

苏龙祥自幼跟随爷爷和父亲学泥塑,是家族第四代传人,16岁时拜师泥塑艺人许文虎学习传统泥塑佛像技艺,许师傅“擅长做人物的衣服,衣纹特别细致”。以前学艺时在人烟稀少的山里,苏龙祥每天都要挑水做饭、照顾师傅的生活起居。

(年轻时的苏龙祥)

18岁时,苏龙祥在一年一度的三月街民族节遇到了一位来自山东的捏面人师傅,老师傅捏的西游记中唐僧师徒、天宫神将等小面人形神兼备、栩栩如生,于是就拜老师傅为师学习面塑技艺。“当时老师傅的面塑工具非常简单,一头圆一头尖的小竹签,一挑一压,一个孙悟空的脸就出来了,毛发用梳子一梳就出来了,铠甲用松果一滚出来了,当时我站着看了一上午,觉得太奇妙了。学成回来以后我把面塑的手法,运用到泥塑当中,我的泥塑水平得到了进一步的提升。”

大理泥塑主要是取洱海东面山上的红、白、黑三色土,筛去石粒和杂质,配合纸筋灰、糯米稀饭、油沙捣制后,按一定比例合成粘度及软硬合适的稀泥,经过立架、上大泥、过细泥、补缝、上纸筋直至打磨、封底、上色、描绘、沥粉、勾金、凿活等多道工序,结合现代油画和传统工笔画制作而成。

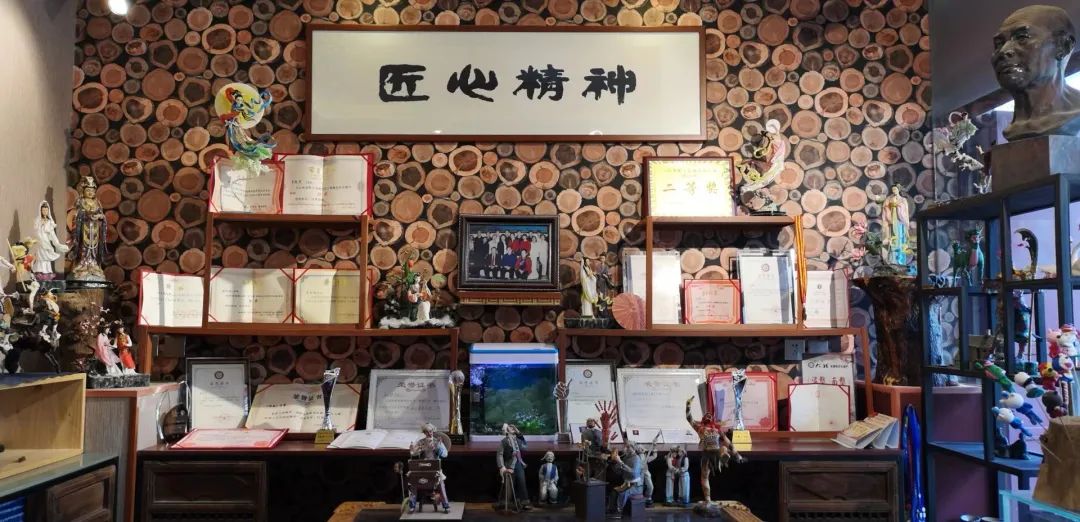

“每个师傅的手艺都不太一样,我学习各家的长处。有一位老手艺人,佛像上面的花草雕塑特别好,他就是用剑川木雕的手法,用一块泥把图案雕出来。泥塑手艺人要有匠人精神,不断地学习改进,向同行虚心请教,将每一件作品做到精益求精。”苏龙祥在传承前人精华的同时,学习各家所长,对泥塑技艺不断创新融合。

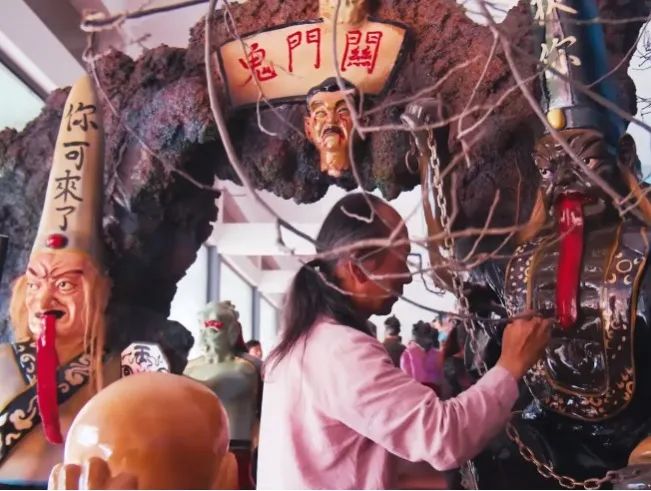

苏龙祥结合大理各地风格技艺创造性地把面塑、陶艺、木雕、隐雕、透雕等技艺相融合,以大理各族传说故事为题材,制作了包括白族民居建筑饰件,浮雕壁画吉祥兽,白族历史上的帝王将相、忠臣义士塑像,白族民俗泥塑场景,大型宗教塑像和小型工艺品等多种类型的作品。这些年中,苏龙祥创作过最难的泥塑,是大理东岳庙十八层地狱塑群586位,“数量多且没有图纸,因为搬迁又重新塑了580多位”。

1994年至2017年间,苏龙祥完成泥塑作品23000多件,有白族的民俗节日、传统的白族民居、形象各异的瓦猫等各种各样的泥塑作品,也有2000多个人物形象的茶马古道画卷。这期间,苏龙祥的泥塑作品完成了从数米之“大”到数厘米之“小”的转变。

作品《开秧门》便是他带着3个徒弟,耗时5个多月才完成的,一共有226个人物,每个人物高12厘米左右,全景展示了大理开秧节的热闹景象,作品中的每个人物都惟妙惟肖,“做人物我最注重的是面部表情,刻画眼神、眉宇的细节,当你看它的时候,能感觉到它也在看你。”

“大理文化底蕴深厚,民族风情浓郁,人文大理、风情大理赋予了我们这些匠人更多的创作灵感。”作为一个土生土长的白族人,苏龙祥对这片土地也有着更深层次的理解与热爱,不论泥塑还是面塑,每件作品都饱含大理民族文化符号。

苏龙祥的妻子洪霞,是州级白族面塑代表性传承人,自幼跟随奶奶们学习做面花,初中毕业后,她便在家静心研究面塑技巧。父母看到她对面塑的热爱,就让她跟随已有名望的苏龙祥学习白族面塑,学习中她与苏龙祥在大理庙会和集市学习实践了五年多,成为了泥塑和白族面塑传承路上的夫妻档。

在大理民间,一直流传着面塑艺人“四刀八法走天下”,洪霞与苏龙祥将白族面塑的“四刀”(劈刀、圆刀、开眼刀、剪刀四种刀具)“八法”(揉、搓、挺、拨、挑、嵌、贴、压八种刀法)与泥塑技艺相结合,将“在竹签上捏面人”变为面塑技艺。

不论夫妻二人的面人还是泥人,都是传统的纯手工制作。面人的制作材料最独到的地方是着色颜料均无毒可食用,如果不是人为破坏,面人可保存上千年。而泥塑的传统工艺中,则传袭了白族传统的纸筋灰作为工艺材料,保存时间久,不易褪色。人物泥塑采用传统沥粉勾金、凿活,人物神形兼备、流光溢彩。

“我觉得就泥塑和面塑而言,首先要传承好传统技艺,再结合当代进行创新,有了更好的创新,才有更好的传承。我和爱人把泥塑和面塑互相融合,在创作作品的时候,泥塑作品刚劲有力就用来表现民风民俗风景建筑,面塑作品刚中带柔就用来表现人物。”苏龙祥说道。

为了更好地传承泥塑、面塑文化,2018年在州、市文化和旅游局及非遗部门的关心支持下,苏龙祥与妻子成立了大理文化生态保护实验区泥塑和白族面塑传习所和赵州泥塑工作室,并将已出租的五间铺面收回作为展示厅、培训室和休息室,尽心尽力将技艺毫无保留地传授给每个前来学习的人。

夫妻二人每年组织三次免费培训,总共收徒近400人,其中残疾人学徒18人,手艺好的徒弟每年收入3万到8万不等。“我这边有好几个徒弟都是以泥塑、面塑为生,有的做大型泥塑佛像,有的捏瓦猫,也有不方便出门的我就把材料送去他们家里,做好了我再去收回来。”

苏龙祥还被大理一小聘为面塑老师,与妻子不定期到大理市内的大理一小、北附育英中学、下关一中等学校开展非遗进校园的活动,还接受邀请到弥渡县、巍山县、宾川县和临沧市凤庆县的学校开展传习活动。

“我现在也已经48岁了,想和爱人在今后的日子里多做一些表现大理风土人情和南诏国、大理国历史典故的作品,比如,最近我在用泥塑和面塑结合创作《张圣温画卷》大型场景。我希望有更多的年轻人加入我们,感受泥巴的温度,一起用心创作出更多的好作品。”苏龙祥说道。

择一事,终一生,苏龙祥与洪霞凭借一身扎实的技艺,将大理白族的家居生活和民俗民味,以活灵活现的形象呈现给众人,流露出对家乡白族文化的一片赤诚与热爱,唤起人们曾经的记忆,更好地诠释了传承的意义。

来源 “大理非遗”微信公众号

责编 王楚云

审核 马永虎