传习所小档案

名称

大理文化生态保护实验区甲马传习所

地址

大理市喜洲镇上关村

建成时间

2018年

开放情况

对外开放

负责传承人

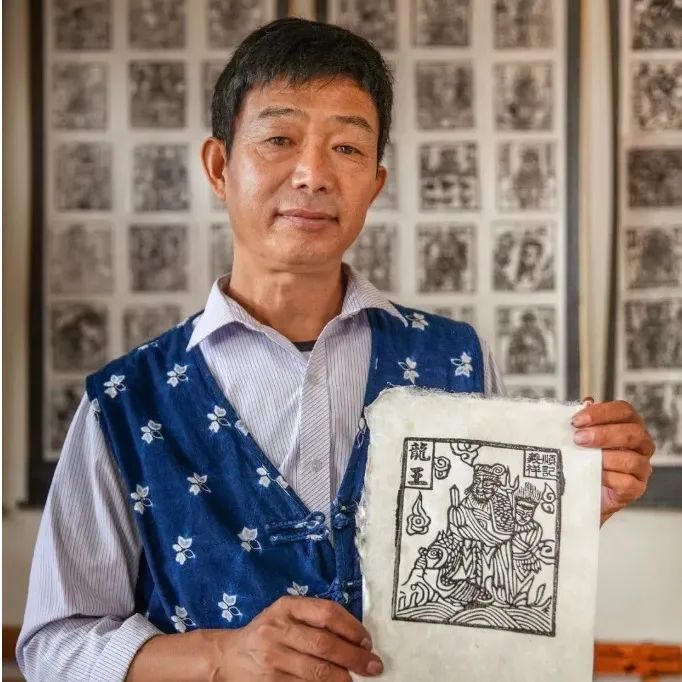

张瑞龙(省级)

张春政(市级)

甲马,又称“纸马”“神纸”,白语称为“纸符”,是历代白族人民用于祈福消灾的民俗祭祀雕版印刷品的总称。白族人民将这种印有浓墨线条和古朴画像的纸张,当做人神相通的重要媒介,婚丧嫁娶、大事小事,凡是有求于神的活动,全靠焚烧“一匹匹甲马”把祈祷者的心愿传递给神灵。

坐落于大理喜洲镇上关村的白族甲马老字号“義顺祥”,背靠龙首关遗址,是大理有名的甲马制作基地,张瑞龙作为家族第七代传人,从事甲马雕刻已有三十多年。但对他来说,看似简单的制作方法,不仅需要精心的设计和精湛的刀功,还需要高度的专注力和十足的耐心。

(张瑞龙 甲马代表性传承人)

我是1983年开始跟随我父亲学习雕刻甲马板,当时是按照祖传老图翻刻,现在一共收藏有1000多块。因为每张甲马纸的含义不一样,每个人有不一样的心愿,拿给人家的甲马纸也就不一样,就像中医对症下药一样,所以这个技艺还是有点难学,如果只是刻板,静下心来一星期就学会了。

作为一种民间文化现象,甲马最早起源于唐代,后传入大理,白族的“本主”、彝族的“土主”与来自汉文化的甲马相互吸收融合,形成了近千种甲马图案,包含神祠鬼灵、飞禽走兽、山川河流、建筑交通等种类繁多的图案,每一幅都代表着信仰和祈福。

传承人张瑞龙家祖祖辈辈制作甲马,其祖父张学载时期品种最多、销量最大。通过父亲张宗润和叔父张宗义的技艺传授,张瑞龙成为了张家甲马第七代传人,他研习传承祖辈流传下来的大量甲马雕版和图案,逐渐形成了自己的风格和技艺特点。

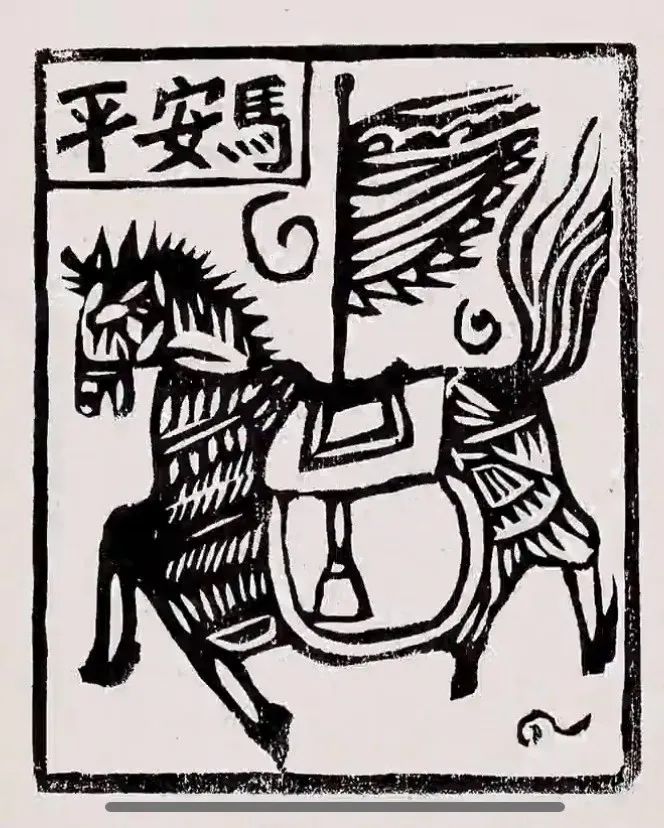

白族甲马一般是用木板雕刻的形式制作而成,刀法粗犷大方,线条奔放豪迈,颇有质朴厚重的原始艺术审美。取阴干两三年的梨木或香樟木,刨制打磨成厚两三厘米、高二十厘米左右、宽十五厘米左右的木板,也有少数甲马是正方形或是长矩形。

雕刻时,一般先将文字和图案反写于木板,但现在为防止浪费,一般将图案画在纸上,把画纸反贴于木板上,按照图形的轮廓将细润坚硬的木板雕刻成甲马模板,细致打磨后泡水,洗净之前贴在木板上的图纸,晾干后进行二次打磨。雕刻过程中需要锤斧、钉凿等二十多种工具。

雕刻完成后,在刻绘有文字和图案的木板上根据需求刷上墨汁,将甲马纸放在木板上,用棕刷使纸和木板贴合,使得墨汁均匀分布在纸上,然后从头至尾揭开甲马纸,即制作完成。

一块甲马雕版主要由边框、神祇、名称三部分构成,印在布上的甲马图像多与建房盖屋有关,颜色为红色。印刷用的纸张多为白族人自己用传统古法制作的草纸,根据不同的用途和神位,选择不同颜色的草纸进行印刷。在民间祭祀活动中,与阴间有关的甲马纸严格坚持使用白色草纸。

白族地区一年四季中的大小节庆、祭祀活动,都少不了邀请各方神灵护佑。其使用甲马祭祀活动的场所,遍及城乡民宅庭院、村寨田间、寺庙神祠。无论山村集镇,随处都可以看见甲马纸的踪影。

对于传统的手工技艺,想要让更多的人了解,在守正的同时还需要创新。甲马的图案在变化,张家父子制作了十二生肖的甲马图案,还制作了现代版的甲马,创作了车神、出入平安等甲马图案。

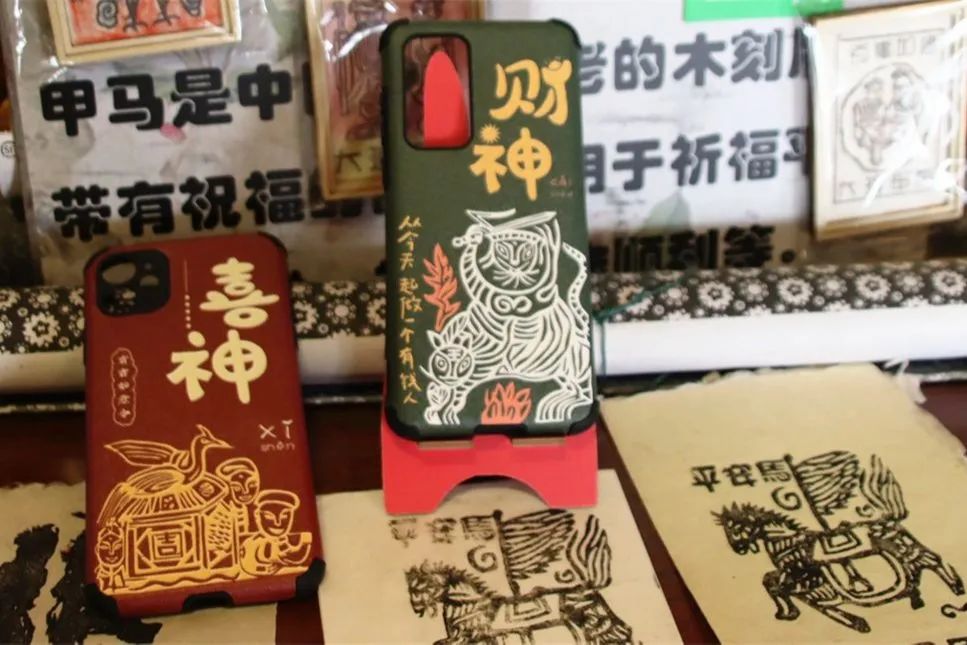

甲马的形式也在变化,将甲马与刺绣、剪纸相融合,通过刺绣把新设计的国潮图案绣在衣服或包上,还通过给现代图案的甲马上色,吸引更多年轻群体动手参与甲马。

张瑞龙的儿子张春政从小就看父亲做甲马,20岁正式拿起刻刀学刻板,现在是市级甲马代表性传承人。对于传承发展甲马技艺,张春政探索出了新路子,时常和父亲在大理古城书理书店进行传习活动。

“现在是打算打造甲马IP,设计出一个看到就知道是甲马的标志性图案,再通过国潮推出盲盒、明信片、刺绣作品这些。”张春政顺应“万物皆可刻”的潮流,推出冰箱贴、手机壳、T恤、马克杯等十多种系列文创产品,还通过甲马传习所,把甲马和旅游结合起来,让游客体验甲马制作,吸引了不少游客主动来学习甲马文化。

“这是一种民间绘画艺术,‘自家’的东西得把它做好了,继承优秀的传统文化应该要从娃娃抓起。”张春政作为大理一小的甲马传承导师,每周五都会去学校教孩子们甲马文化。

2018年,在州、市文化和旅游局及非遗部门的关心支持下,张家父子建立起了大理文化生态保护实验区甲马传习所。为更好地传承和保护甲马文化,张家父子推出系列周边产品、游客参与体验项目,有效推进了甲马的推广和传承。通过在北京举办大理文化周以及多次跨省、州、市的非遗巡回展、非遗进校园、非遗进社区等系列活动,甲马现在已经被越来越多的人所了解。

一块块雕刻好的木板,一张张粗糙的纸张,作为联系古老和现在的桥梁,散发着浓浓的乡间烟火味,成为一份极其珍贵的民间文化遗产。

来源 “大理非遗”微信公众号

责编 王楚云

审核 马永虎