剑川文化遗产众多。全县共有文物保护单位61个,其中有国家级文物保护单位6个,省级文物保护单位6个,州级文物保护单位10个,县级文物保护单位39个。

2003年11月列为省级历史文化名城。2014年《剑川历史文化名城保护规划》启动编制,历时近7年,2021年3月31日经云南省人民政府批准,云南省住房和城乡建设厅批复了《剑川历史文化名城保护规划》(云建名〔2021〕44号)。

(剑湖及周边区域来源:申报材料视频截图)

剑川,历史悠久,文化积淀深厚,素有“文献名邦”之称,是云南省历史文化名城,其历史价值主要体现在以下几个方面。

一、 中国白族聚居地和白族文化聚宝盆

剑川白族占全县人口比例90% 以上,白族原生文化的保留量最多。至今,全县社会通用语言为白语,宗教信仰、民情风俗、文化素养、生产生活习惯中的传统观念所体现的文化内涵主要为白族文化。这一特殊因素,决定了境内民族传统文化始终以原生的白族文化为主。对此,世界建筑遗产基金会副主席约翰•斯都伯认为:“剑川是唯一一个真正白族人的中心,因为它是唯一的白族文化最完整和最活跃的地方。”“它为喜马拉雅山麓文化资源丰富的乡村地区可持续发展提供了典型的范例。”

(古城生活场景)

(古城生活场景)

(一) 历史悠久、包容开放的剑川白族居民

历史文献中关于剑川最早的记载始于唐景龙元年(707年)。唐初至开元二十六年(738年),矣罗识部落在剑川建立了矣罗识诏,成为境内主要统治民族。南诏击败“三浪诏”,以白蛮为主体的“浪穹”、“邓赕”、“施浪”三诏北退剑川,与矣罗识联合组成“剑浪诏”与南诏乌蛮抗衡。唐贞元九年(793年),异牟寻攻破剑川,俘获矣罗识,迁永昌,逐“罗鲁”、“吐蕃”,以“弄栋蛮(白蛮)”居之。随着南诏封建统治地位的巩固,剑川境内结束了动荡的局面,逐步形成以弄栋白蛮为主体的民族聚居区。大理国建立后,白蛮成为大理国的统治民族,出现了“白国”“白王”“白人”“白子”等称谓。从唐贞元九年(793年)至大理国结束的400余年间,白蛮在剑川地区占据绝对优势。

(二) “天人合一”的白族儒学人居观

剑川白族把靠山面水视为理想居住环境的要素之一,正所谓“前卑后高,理之常也”,并严格实践“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”的传统风水观念,山水交会,动静相生,负阴抱阳,阴阳并济。民居建筑后有依托,前有屏障,左辅右弼,含蓄转折。剑川白族民居重视宅基地的选择,严格区分阴宅、阳宅,大门常开于东北角一侧,不得正对厅堂,认为有利于藏风聚气,不让风水外漏,力求达到自然与人居的平衡。

剑川坝区是一个相对封闭而有着理想风水格局的地理单元,人们对天地自然空间的认识来自山脉水流的走向,日出日落的方位和具体地标。建房择地时要观风相土,房屋的主轴线应正对着金华山主脉的山凸处,所谓“正房要有靠山才坐得起人家”,主轴线忌对山脊、山沟或凹陷之处。这是中原汉族“风水形势宗”的建宅观念与高海拔地理单元中的自然特征相结合,因地制宜的结果。剑川白族民居的择地与院落取向体现着很强的风水观念。剑川坝子依山傍水,西高东低,民居一般采用坐西朝东的布局,院落和正房能获得充沛的阳光,视野开阔。高海拔地区昼夜温差大,朝东可以增加日照时间,使整个居住空间快速回暖,同时院落朝东可避免西南风吹袭。

剑川古城为保持城里的风水,还有意将东南和西城门相互错开,四门街道结合处采取“丁”字形相接,而非“十”字形,各门的巷道曲折有度,民居建筑更显幽深,利于藏风聚气。巷道一旁流水不绝,既能防火又符合风水的要求。

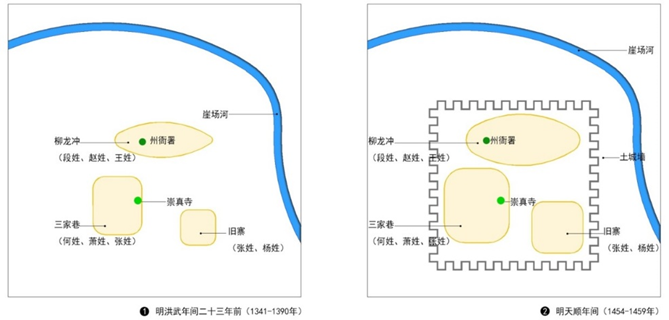

(古城影像图)

(古城历史演变图 项目组绘制)

(三) 以民歌名曲为代表的剑川白族民俗

剑川民俗文化内容丰富,民族特点浓烈,遍布于城乡。传统白族“东山打歌”、“石龙霸王鞭”、本主祭祀活动、阿吒力乐舞、吹吹腔、白族古乐、乡村滇戏等都具有浓郁的地方特色。石宝山歌会、二月八民俗节等不仅地方民族特色突出,最主要的是影响面广,参与民众广泛,享誉各方。这些具有浓郁地方特色的民俗目前受到了较好的保护,大多已经列入非物质文化遗产名录保护起来,如剑川白曲和石宝山歌会已经列入国家非物质文化遗产保护名录,东山打歌、霸王鞭、白族布扎等已经列入省级非物质文化遗产保护名录。

剑川传统民俗活动载体本主庙、观音庙、文昌阁、古戏台并存不悖,白族调、古乐、滇戏、吹吹腔等和谐共存,充分体现出民族文化的原始性、本土性和多元性。各种民俗文化事项都有民间领班和民间艺术领头传承人,保留着浓厚的乡土民俗文化气息。文化遗产资源的优势使剑川历史文化名城的地位不断得到提升。

(剑川古城二月八活动 苏金泉摄影)

(剑川古城二月八活动 苏金泉摄影)

二、 中国木雕之乡代表地

(一) “滇中双绝”——以木雕、石雕为代表的白族传统工艺技术

剑川县地处群山峻岭之间,山间平坝很少,可供耕耘的土地有限,人们外出谋生以养家糊口为多。剑川白族的木雕、石雕、泥塑、漆艺等手工艺也是在手工业与农业的分化中出现的特色行业。《滇南新语》载:“盖剑土跷瘠,食众生寡,民居世业木工。滇之七十余州、县及邻滇之黔、川等省,善规矩斧凿者,随地皆剑民。”云南有句谚语:“丽江粑粑鹤庆酒,剑川木匠到处有。”剑川木匠自古以来在云南负有盛名,通过“走夷方”将木构建筑和木雕技艺带到云南各地。1996年,剑川被文化部命名为“中国木雕艺术之乡”。2011年,国务院公布第三批国家级非物质文化遗产名录191项和国家级非物质文化遗产名录扩展项目名录164项,剑川木雕与紫檀雕刻、莆田木雕、花瑰艺术一起入选国家级非物质文化遗产名录扩展项目名录。

木雕最重要的载体之一就是古建筑。剑川海门口是剑川木雕发展的源头,是中国最大的水滨木构“干栏式”建筑遗址,这一建筑群是剑川木雕工业产生的源头。剑川还保留着唐代以来直到清代以前的古建筑群,有石宝山古建筑群,包括石钟寺、宝相寺、海云居、金顶寺;景风阁古建筑群,包括灵宝塔、景风阁、棂星门、文武庙;满贤林---金华山古建筑群;剑川古城民居建筑,已经过普查鉴定的有42座;以兴教寺为核心的沙溪寺登街区域古建筑群,已被列入世界建筑遗产名录;除民居建筑外,全县保留清代以前的大小庙宇计200余座。特别是剑川至今还保留着的元、明、清古代建筑群,其规模、风格及民俗文化价值,都可与浙江周庄、丽江四方街相媲美。

剑川木雕取材于优质的红木、西南桦、缅甸红木等,艺术特色在于,一是以透漏雕发育得最为完善,在门窗、家具雕刻中得到高水平的、广泛的运用;二是花纹、图案采用密排法。画面丰满;三是层次分明,主次协调,密而不乱,重视整个雕件和画面的统一;四是总结出了一整套图案程式和创作规律,图案中有二龙戏珠、凤穿牡丹、松鹤延年、喜上眉(梅)梢、梅雀争春、卷云游龙、百鸟朝凤、双凤朝阳、鹭鸶串莲、雄狮抢宝、孔雀开屏、花草萋萋等,雕刻技术讲究一起一落、三起三落等。剑川白族木雕多变而有规律,繁密而有主次,气氛华丽,寄寓着生气蓬勃、奋发向上的韵律。

石雕同木雕一样,发展同古建筑密不可分。海门口遗址三次考古发掘出土的石器证明,距今4000年以前(约殷商时期),剑湖人类即已掌握和使用石雕加工技术。1980年,云南省文物考古所在剑川沙溪鳌峰山进行考古发掘,出土文物中也发现石器85件,有范、刀、坠、镞等,其中的范为铸制斧、钺的两种。经过碳素测定,鳌峰山出土文物年代为公元前355-500年之间,大致为战国末至西汉初期,这些出土文物证明,至此到西汉初期,剑湖先民在石雕工艺等方面的技术,已胜过海门口时期。由于史料的匮缺,此后剑川石雕状况只能从樊绰《蛮书,蛮夷风俗》中找到简单的一些记载。从《蛮书》中我们可以看到,西汉至唐代中期,云南的民房建筑为“上栋下宇……另置仓舍,有栏槛,脚丈……”。这些记载虽然简单,但可以说明,这一时期,海门口及剑湖流域的石雕工艺已普遍运用于民房建筑中的石脚凿砌。

(剑川木雕 来源:申报材料)

(二) 以“木经”为代表的多元白族传统建筑

白族人是“大瓦房,空腔腔”,意思是说白族人节衣缩食也要想办法建造结实舒适的住宅。剑川白族木匠在长期实践中总结出一套做工的标准和法度,称之为“木经”。我国最早系统论述建筑法度的著作是宋朝的《营造法式》,清雍正十二年(1734年)颁布了《工部工程做法则例》,剑川木匠的“木经”既有从两个汉式建筑营造经典中汲取的营养,也有一代代剑川木匠长期的实践经验累积。为了便于记忆和传授,这些“法度”被编成朗朗上口的口诀甚至是民间文学味很浓的白族调。如民间故事里鲁班就用白族调给阿生波传授“木经”:

方五斜七不用量,见尺收分两山扬。

九五方墨出六角,鱼抬紫金梁。

四柱不齐为下欠,上七下八短就长。

圆石过心三倍一,飞角架龙马。

(剑川古城格子门 苏金泉摄影)

三、 云南文明的发源地之一

(一) 云南青铜文化的发源地之一

“剑川海门口文化遗址发掘出土的铜器和石范,以确切的地层关系再次证明了该遗址为云贵高原最早的青铜时代遗址,滇西地区是云贵高原青铜文化和青铜冶铸技术的重要起源地之一。”——摘自《剑川海门口遗址发掘成果论证会专家意见》、《海门口——专家、媒体走进大理剑川》。在剑川海门口文化遗址发现之前,云南青铜时代是个未解之谜,从什么时候开始?什么地区发源都无实证。剑川海门口文化遗址中发现的铜钺,斧、镰、钩、凿等一批青铜器,经放射性碳素测定,年代为公元前1151年,距今3100多年。这是云南境内迄今为止发现的年代最早的青铜器。同时还发现一件制造铜钺的石范,证明这批青铜器是当地制造的。剑川海门口遗址的发现不但解决了云南青铜文化的发源地,还清晰地展示了从源到流的发展历程:青铜时代,洱海北的剑川向东发展,达到祥云的大波那、楚雄的万家坝、安宁的太极山、江川的李家山、晋宁的石寨山。

除了海门口文化遗址外,沙溪的鳌峰山古墓葬也是云南青铜文化的重要代表地之一。1980年,在沙溪鳌峰山古墓葬中,发现了众多的青铜文物。沙溪鳌峰山古墓群中的文物又证明,距今2420±80年(约公元前476-206年)剑川的青铜冶炼技术更达到惊人的地步。

(海门口考古 来源:名城申报材料)

(二) 南诏大理国时期石窟艺术的孤例南诏大理国时期遗留下来的建筑比较丰富,包括大理崇圣寺千寻塔和南北二塔、弘胜塔、佛图塔、昆明西寺塔、东寺塔、地藏寺经幢、大姚白塔等。而石窟类型的遗迹只有剑川的石钟山石窟,堪称南诏大理国时期石窟艺术的孤例。石宝山石窟群,开凿于公元9世纪至12世纪的南诏国、大理国时代,从历史上来看,当时南诏国政教合一,大理国佛教盛行,石宝山石窟群的产生,和甘肃敦煌莫高窟、山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟和巴蜀的大足石窟一样,都与当朝统治者崇尚佛教有关。世界文化遗产敦煌莫高窟,之所以在我国西北地区的沙漠中崛起,是因为敦煌地处北方丝绸之路的交通要冲,中外文化交流,莫不先荟萃于此。而剑川,也位于连接印度、南亚、西亚的国际大通道要冲上,石宝山石窟,是西南丝绸之路和茶马古道南北文化、中外文明交汇碰撞的产物。

(石钟山石钟寺区第1号石窟“南诏第六代国王异牟寻议政图”来源:名城申报材料)

(三) 云南三大“文献名邦”之一

在云南历史上有官方典籍依据的“文献名邦”只有大理、剑川、石屏三县(市)。自明永乐二十年(公元1423年),中央政府在剑川开科取士起,至清光绪二十三年(公元1903年)科举制度结束,短短520年间,边陲剑川曾有558人科甲及弟,为滇西翘楚,文献名邦。剑川文献名邦之称,始于明嘉靖年间。剑川虽开科极晚,却在这一段不长的历史时期,有8位进士诞生,被三迤之地美喻为“八进飞黄”。那时的剑川州便被上级行政机构鹤庆府美喻为“文献名邦”。清朝时期,剑川文风更加鼎盛,“士之汇征而起者,科不乏人”,及第士子在滇省诸郡中足称翘楚。因而,清同治六年(公元1867年),在知府钟念祖任上,丽江府特赠“文献名邦”匾额给剑川,以资表彰奖励。同治十一年,先前因杜文秀起义大水冲毁的海虹桥重修,随之建成一座高大的楼牌坊,“文献名邦”的匾额被高悬其上。1952年滇藏公路修通,海虹桥撤毁重建,原牌坊被撤,匾额被弃置于原甸南小学校舍内,文革中不知所终。

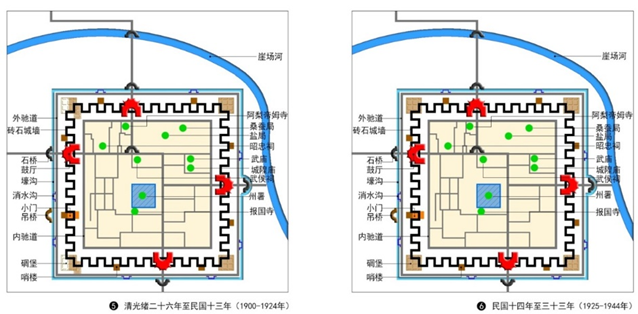

“文献名邦”的剑川,人杰地灵,名人辈出。“以不学为耻”,靠发愤读书,走出了重重叠叠的大山,开创了千秋伟业,使他们名垂青史。赵藩(1851-1927),白族著名思想家、哲学家、书法家。历任易门训导、四川盐茶道、永宁道、按察使等职。积极参加辛亥革命、护国、护法,任南方军政府交通部总长。晚年著书立说,为保护云南历史文献作出重大贡献。周钟岳(1876-1955),民国著名学者、社会活动家。曾汇编《师范丛编》10卷,辑译松村介石《中国教育制度变迁通论》1卷,云南同学创设“云南杂志社”。赵式铭(1877-1941),创办中国第一份白话文报纸——《丽江白话报》。张伯简(1898-1926),无产阶级革命家,白族第一代共产党员。张海秋(1891-1972),白族著名林学家,林业教育家,云南高等林业教育创始人,为中国现代林业教育先驱。

剑川古城内名人故居众多,主要包括鲁元故居、赵藩故居、何可及故居、赵式铭故居、张海秋故居、周钟岳故居等。

(赵藩 周钟岳)

(四) 云南“稻麦复种”农耕文化的发源地

稻麦复种就是以稻、麦两种粮食作物轮种的复种方式。每年六月份种水稻,十一月份水稻收获后,翻耕播种三麦,越冬至来年五月收获,麦茬翻耕灌溉后再种水稻,一年两熟。剑川地处横断山脉末端与云贵高原交接处的大理洱海地区,处于亚洲东部三大重要的自然地理区域,即东亚温带和亚热带季风区、青藏高原区、南亚和东南亚热带季风区,是一个立体垂直分布的气候生态系统,这里气候温和,阳光充足,土质肥沃,无霜期长,适于农耕畜牧,稻作文化历史悠久。

剑川海门口文化遗址发现了水稻和小麦种子,而夏天种水稻冬天种小麦这种复种技术,史书里记载是到唐代才有的,但在海门口同时发现这些种子,年代比唐代早很多,完全可以为认识中国古代水稻小麦复种技术的起源时间和地点提供重要信息。证明了来自黄河流域的粟作农业,其南界已经延伸到滇西地区;而稻、麦的共存现象,则为认识中国古代稻麦轮作农业技术的起源时间和地点提供了重要的信息。海门口文化遗址出土的”稻”、麦”碳化实物,还证明了海门口先民至公元前三千年左右就已经实践了稻麦复种、土地轮耕的生产方式,剑川成为国内重要的农耕文化先期地带之一。

(海门口出土文物—— 碳化谷、麦 来源:名城申报材料)

四、 滇藏茶马古道上的重要节点城市(千年重镇、驿站)

“茶马古道”是一个有着特定含义的历史概念,它是指唐宋以来至民国时期汉、藏之间进行以茶马交换而形成的一条交通要道。具体说来,茶马古道主要分南、北两条道,即滇藏道和川藏道。滇藏道从云南普洱茶原产地(今西双版纳、思茅等地)出发,经大理、丽江、中甸、德钦,到西藏邦达、察隅或昌都、洛隆、工布江达、拉萨,然后再经江孜、亚东,分别到缅甸、尼泊尔、印度,国内路线全长3800多公里。川藏道从四川雅安出发,经泸定、康定、巴塘、昌都到西藏拉萨,再到尼泊尔、印度,国内路线全长3100多公里。两条主线的沿途,密布着无数大大小小的支线,将滇、藏、川“大三角”地区紧密联结在一起,形成了世界上地势最高、山路最险、距离最遥远的茶马文明古道。

滇藏线茶马古道出现在唐朝时期,历史上滇藏线茶马古道有三条道路:一条由丽江到中甸,经过奔子栏、阿得酋、天柱寨、毛法公等地,至西藏;一条自剑川、维西出发,经过阿得酋、再与上一条道路相合至西藏;一条由中甸出发,经过尼色落、贤岛、奔子栏、奴连夺、阿布拉喀等地至西藏。其主要通道即与今滇藏线接近。其中丽江古城的拉市海附近、大理州剑川县的剑川古城和沙溪古镇、祥云县的云南驿、普洱市的那柯里是保存较完好的茶马古道遗址。

(一) 茶马古道上唯一幸存的集市——沙溪(寺登街)

沙溪(寺登街)位于云南省大理白族自治州剑川县东南部,是秦汉时期南丝绸之路上的重要集镇。茶马古道上的货物以茶叶著称,但其实,古道上另一种货物的地位同样不可忽视,那就是盐。藏区不仅缺茶叶,也同样缺盐巴,除了康巴(如西藏芒康盐井)、安多(如青海茶卡盐湖)等少数几个地方出产食盐外,对盐的大部分需求严重依赖外界,而沙溪则在滇藏食盐贸易中扮演了极其重要的角色。唐代以后随着沙溪西面傍弥潜井(现弥沙盐井)、云龙诺邓井,西北部兰坪啦鸡盐井,南边乔后盐井滇西四大盐井的开采,沙溪的经济文化得到空前发展。沙溪是茶马古道上离这些盐井最近的街市,理所当然成了这些盐井所产食盐的集散地。从唐朝直至民国的1200多年时间,沙溪一直是茶马古道上盐的集散地,南来北往的马帮在黑潓江边络绎不绝,他们将自己运来的货物在沙溪卖出,又将食盐、茶等必需品买进,或者以原始的以物易物方式进行交易,然后沿着茶马古道将盐、茶运往各地。所以,自唐宋以来,沙溪做为滇西食盐的重要产地和主要集散地,其地位与茶叶贸易中的普洱相仿。沿着四方街走过南宗古巷,很快就到了重建后的南寨门,当年通往附近的四大盐井(即等弥沙盐井、乔后卤成井、云龙诺邓盐井和兰坪啦鸡盐井)。

2001年10月11日,世界纪念性建筑基金会(wmf)在美国纽约宣布,中国云南沙溪(寺登街)区域入选2002年101个世界濒危建筑保护名录,中国同期入选名录的有万里长城、上海欧黑尔•雷切犹太教堂、陕西大秦基督宝塔及修道院。wmf在名录中指出,“中国沙溪(寺登街)区域是茶马古道上唯一幸存的集市,保存完整无缺的戏台、客栈、寺院、寨门,使这个连接西藏和南亚的集市相当完备”。

(寺登街戏台)

(沙溪古镇田园风光 苏金泉摄影)

(二) 茶马古道上的节点驿站——剑川古城

经由剑川的茶马古道由剑川古城往东,越东山过马厂即到鹤庆(糖道)。往北可到丽江、或经香格里拉(原中甸县)到西藏。往南则有两条古道分支:其一经野鸡坪(今玉华)到大理、昆明,或过景东到思茅(今普洱市);其二由甸南分道经沙溪(寺登街)、过乔后、漾濞进入“博南古道”(博南,古县名,东汉置。治所在今永平县西南),越过博南山,渡澜沧水可到保山、腾冲或缅甸的密支那。往西经金华山麓的丁卯城,过白腊到拉鸡井(今兰坪),是马帮驮运食盐的古道。这几条古道具有悠久的历史,其中滇藏茶马古道,是当时马帮从藏区下来,穿过剑川古城到滇西、滇中、滇南往返运输或贸易的主要的人马通道。

五、 滇西北的历代军事重镇

按《云南图经志》 等史籍所称:“剑川,境内有天然湖泊,湖尾河古称剑川, 县以河名。(“剑”则因河尾水势急如剑,因名)剑川尚有“义督”之称。“义督”一词为纳西语,其含意为“南边的大门”。故此,南诏、大理国时期直至解放以后的八十年代,这里作为军事重地,一直由国家派重兵驻守。

(一) 以唐宋时期南诏大理国扼守北方门户为代表的古代军事重镇

剑川地处滇西北的要冲,历史上素为兵家必争之地,史有“全滇保障”之称。唐南诏时期,剑川就成为屯兵的要塞。它在南诏和唐朝交战时期,是南诏联合吐蕃抵御唐军的前沿;在南诏和唐朝修好以后,又成为南诏大理国和中央集权严防死守吐蕃进攻的门户。唐朝刘肃在《大唐新语》中记载:唐中宗神龙三年(707),遣御史唐九征率兵出永昌,与吐蕃大战于漾、濞二水之上,所战皆捷,命管记闾邱均记功“勒石剑川”。《南诏德化碑》也有唐玄宗开元二十四年(736)“于中使王承训共破剑川”等语,进一步旁证了剑川在古代重要的战略地位。南诏、吐蕃与唐朝三者间的关系是我国封建社会影响最大、情况最复杂的民族关系之一。唐代初期,大理地区建立了六诏(诏,彝语为王的意思),其中的蒙舍诏因在六诏的南端,又称南诏。唐王朝为打击吐蕃在洱海地区的势力,支持南诏王皮逻阁,在唐开元二十六年(738 年)用武力征服其他五诏,占据了整个洱海地区,并在太和城设都,建立了奴隶制地方政权南诏国。

(二) 近现代滇西革命摇篮

剑川各族人民富有革命传统和爱国主义精神,抗日战争中,从军4300多人,在滇西、缅北各战场英勇奋战,为国捐躯239人。解放战争中,剑川是中共滇西工委和边纵第七支队的革命根据地,1999年,被云南省委、省人民政府确定为“革命老区”。

(“四·二”纪念碑 来源:名城申报材料)

来源 云南省城乡规划设计研究院

责编 代汪媛

审核 李元