这个暑期,大理旅游火爆,苍山洱海人山人海。

这个周末,昆明东方书店二楼也坐得满满当当,都是来听一位白族女作家分享大理非遗文化的人们。

大理的迷人之处,不只是风花雪月,更是风花雪月孕育出的多彩人文,非物质文化遗产就是其中最亮的一笔。

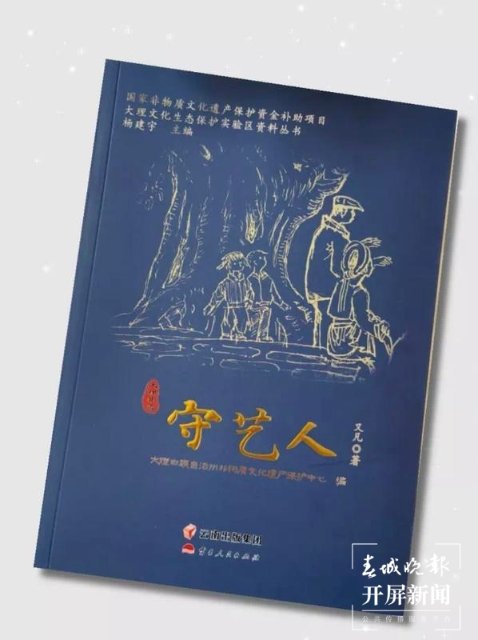

又凡,白族女作家,自小生长在大理。从1997年开始,又凡先后发表、出版小说、诗歌、散文300余万字,先后在《春城晚报》《大理日报》等报刊开设并撰写“大理客栈”“云的南方”“非遗大理”“音乐大理笔记”“又凡手记”等专栏。作品集有小说集《花事》《湾桥-记得住乡愁的地方》(主编),《来大理闲闲嘛》(主编)。8月6日,她带着新出版的报告文学集《大理非遗守艺人》来到昆明东方书店,和读者们一起来分享大理非遗文化。

“最初写大理非遗的初衷,是想通过记录,保留下这些非遗文化。”又凡说。从 2016 年 8 月开始,她用了5年时间,采访了72位非遗传承人,涉及10大类别非物质文化遗产,最终集结出版了《大理非遗守艺人》一书,用报告文学的真实和艺术,打开了一条深入非物质文化遗产传承、传播、弘扬现状的通道。

分享会中,又凡播放的一段大理省级非遗传承人张树先弹奏的田埂调让读者们沉浸其中,金属的弦线让音乐十分有穿透力。“这是2013年汪峰去大理向张树先老师学习时,我在旁边录下的。”又凡说,73岁的张树先在9岁时因为一场疾病失去了视力,自此他对世界的感知都来自听觉、触觉。他靠着自己一点点琢磨,一手小三弦弹得远近闻名,还靠着对歌赢回了媳妇。于是,这个故事成为书中《张树先:在黑暗中谱写田埂调的灿烂》一篇。

又凡在记录传承人的故事中,通过一个个细节,带人们重新认识一个活色生香的大理。而采写的过程,也是她见证大理的非物质文化遗产传承保护工作推进的过程。随着传承保护机制的不断完善,保护力度的不断加强,全州范围内形成了保护项目和保护代表性传承人的国家、省、州、县(市)四级保护体系。在传承保护工作中,大理州充分发挥了各级代表性传承人的作用,让优秀的传统文化尤其是非物质文化,在保护和传承的同时,进一步传播和扩大开来。

“这本书就是一个见证。”又凡介绍,《大理非遗守艺人》一书由大理州非物质文化遗产保护中心编辑出版,是国家非物质文化遗产保护资金补助项目,是展示大理非遗以及大理文化生态保护试验区成果资料的系列丛书之一。“他们守艺,我用文字守护他们,作为守艺人的守艺人,备感荣幸。”又凡说。

春城晚报-开屏新闻记者 杨茜 摄影报道

责编 童文文

审核 李元