朋友相邀,在炎热难耐的七月躲到了佛教名山鸡足山金顶华首门下的放光寺避暑,与一树一树成片的鸡嗉子果花相遇,甚是惊叹!

放光寺位于鸡足山琼楼山下、华首门正下方,处鸡足山胸臆之要穴,“诸刹皆在山之肩背,而放光独当胸臆之穴”,是明代鸡足山八大寺之一。明嘉靖二十五年(1546年),由李元阳和僧人圆惺创建,因著名的鸡足山八景之一的“天柱佛光”经常出现在这里,故取名为放光寺。明万历二十六年(1598年),皇帝神宗颁赐藏经,由于原藏经阁倾颓,寺僧募化重建藏经楼贮藏。后屡毁屡建。民国时期寺毁。1997年,慈法法师与几位僧人来到此地结茅安居修行,现已恢复寺中御经阁、僧寮等殿宇。

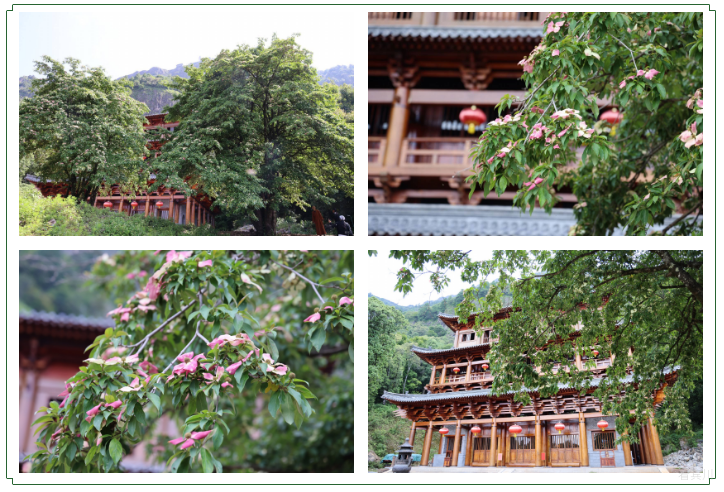

来到放光寺,进入刻有“覃恩坊”三个字的牌坊,新建的大殿被翠绿的原始森林包围,飞檐翘角若隐若现。远远望去,雨后的森林间,开满了细碎的白花、黄花和红花,仔细一看,居然是儿时在老家深山里生长的鸡嗉子果树。鸡嗉子果这种树并不奇怪,可是这么多古老的树成片成片地连在一起健壮生长,实属罕见。

50多年前,在我的老家彝乡拉乌还没有引种苹果,桃、梨、杏、李等各种水果也基本上是野生的,每年的八九月份,父母都会在上山干活时顺路采回一些野果,其中就有美味的鸡嗉子果。成熟的鸡嗉子果果肉金黄,有特殊的香甜味,过齿难忘,只可惜这种野果子的籽比较多,吃起来有点不方便。稍大一点,我们上山放牛羊,就学会了自己上树采摘,爬上果树,选最红最饱满的那个,打开一个小口,用手轻轻一捏,整个果肉就挤到了口里,上下左右几个轮回,满口剩下的就只有籽了。这时大家把嘴对向天空,用力喷射出去,看谁吐得更远,山野间回荡着我们欢乐的笑声。当然,也不会忘记摘下最成熟的果实放到“皮箩褾(bia)”(一种用羊皮缝制的背包)里,摘得满满的一袋,旁晚跟着牛羊群回家,与家人们一起分享。

记忆中鸡嗉子果树不多,更没有成片的,都是分散的生长在原始森林中。所以在鸡足山放光寺看到这么多成片的鸡嗉子果树,就感到特别的稀奇。

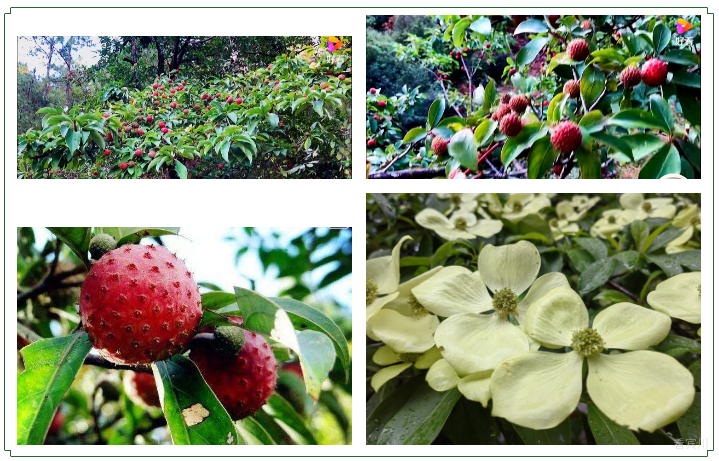

坐在放光寺前的石台街上,环顾四周,皆是鸡嗉子果树,大约有10来株,最大的三株在放光寺大殿的正前方,宛若三把巨大的花伞。翠绿的树叶间,红色、黄色、粉色的花朵热情绽放,4片花瓣包围着花蕊,已经开败的花瓣落满地下、草丛中,五彩缤纷。枝头上已经长出了小小的鸡嗉子果,可爱诱人。

鸡嗉子果是一种野果,其表面很像鸡的嗉子(鸡嗉子,意思是鸡脖子到胸口的部分,是鸡身上暂时储存食物的器官。),故取名鸡嗉子。鸡嗉子果外表很像荔枝,又名山荔枝、青皮树、石枣子等,但其味与荔枝有着天壤之别。鸡嗉子果果肉甜中带涩,内有许多果核,6、7月开花,9、10月成熟,一棵棵枝繁叶茂的树上,果实累累,把树枝压弯!一个个圆圆的、红红的,像无数个精灵在枝头跳跃。

现在,鸡嗉子果已成为一代人的味觉记忆。时至今日,略显粗糙的野果已算不上什么水果,但它却是那个时代的美味,与一代人从味觉到精神食粮的追求有关。每每想到,总会垂涎不止!

来源 宾川鸡足山景区

责编 刘榕杉

审核 马永虎