凤羽,国家级历史文化名镇

大理州第二大白族村落

是最早接受汉文化的少数民族之一

凤羽白族文化与优秀的汉文化

共存共融共发展

文明进化,薪火相传

至今在凤羽

依然能看到中原文明保留完好的影子

优良的家风家训

谦恭礼让

德邻居安的乡风文明

互帮互助、民族团结的和谐社会风尚

始建于公元1726年(清雍正四年)的凤羽“凤翔书院”,是凤羽历代民族团结、文化共荣的文明见证。书院自创建开始,先后以“四进士”“十一举人”,以及一批又一批的优秀知识分子脱颖而出,响誉一时,诸多学子慕名而来,遍及各邻县,如云龙、漾濞、鹤庆、剑川等各民族学生一起在此求学。

凤羽白族善于学习,擅于吸收,凤翔书院早开教化,是儒家思想传播、弘扬的重要阵地。书院不仅培养了能读书的学子,在德育上更加重视,以至形成了“读书 仕途 归田 反哺”的“乡贤文化”,推动“乡风文明”,是清代凤翔书院的最大社会价值功能,影响至今。

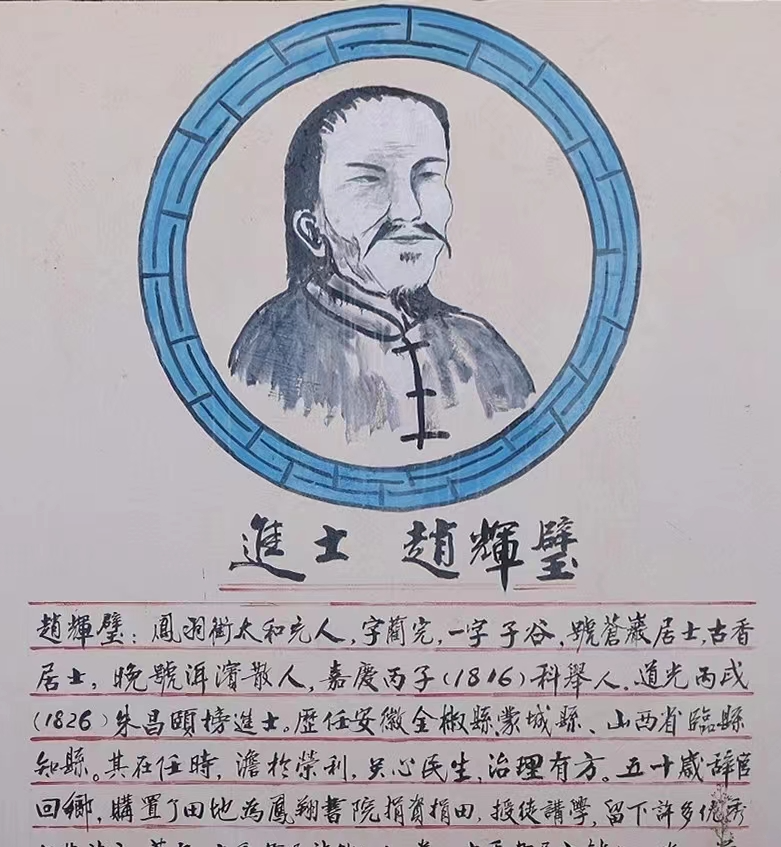

文化大同是凤翔书院的主要体现之一,清道光年间,赐进士出身赵辉壁任书院院长时,开创“双语教学”,以白族话和官话(普通话)同时授课,开辟了凤羽白族与外界语言交流的“无障”通道,是民族团结、文化大同的重要体现。

从“乡贤文化”到“家国情怀”,是凤翔书院培养学生高尚情操的有力见证,1840年7月始,英军进犯广东,福建,天津沿海,清廷欲和谈了事,赵辉壁《闻官军与英夷久持浙闽感愤此书》一诗,荡气昂扬,提出了“和不可恃,主动出击,护我海疆”,发声铮铮,是清代云南第一首反帝爱国诗篇,响彻寰宇。

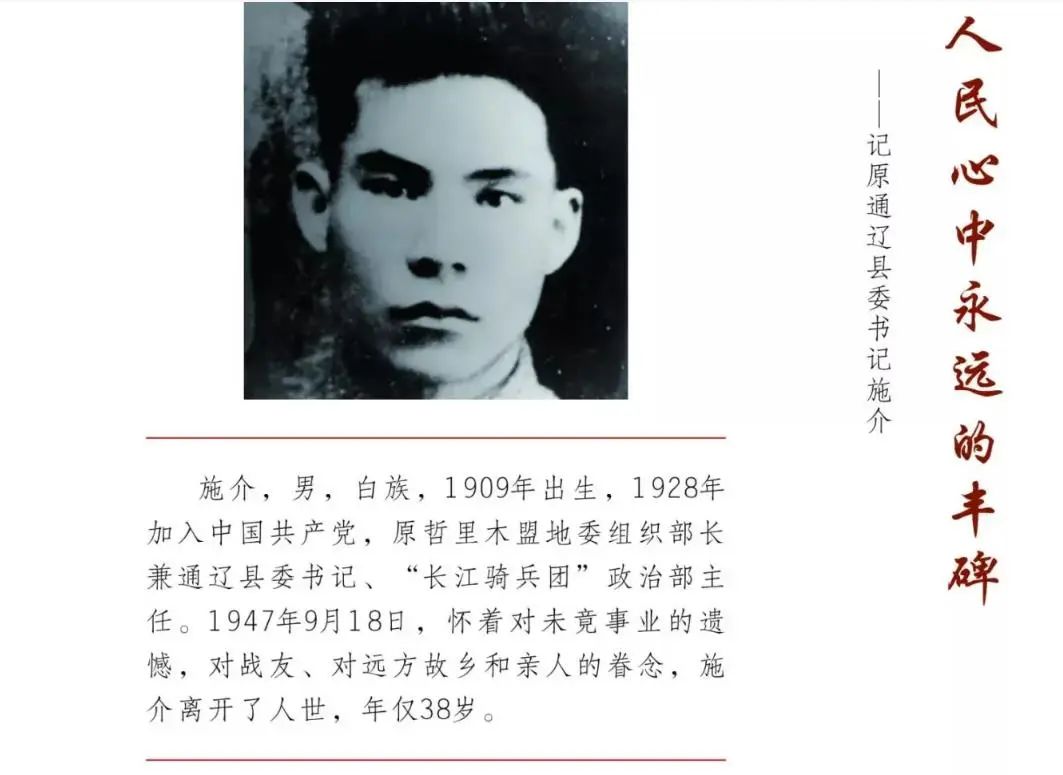

书院最后的学子之一——施介,从凤翔书院以优等生毕业,一路从凤羽、大理省立师范、昆明省立第一师范、开远“反剥削铁路大罢工”、延安抗大党总书记、陕北公学教育处副处长、直至长眠在祖国的东北大地,成为真正的革命战士,彰显了凤羽“文墨之乡”读书人的最崇高的“家国情怀”。“读书不为己身,志在报国”的精神从凤翔书院辐射扩大,无限延伸。

今天的“凤翔书院”,依然是凤羽白族“民族团结、文化大同”的核心传承阵地、研学阵地、学习阵地,在“凤羽民俗博物馆”,解读凤羽白族人民同中华民族一脉相承的农耕文化;“书画馆”弘扬中华国粹;“非遗馆”集民族匠心,展民族团结;“红色书屋”赓续红色血脉。

来源 “大理广播电视台”微信公众号

责编 刘榕杉

审核 马永虎