地处滇西的云南省大理白族自治州云龙县,是云南省现存古桥梁最多、形态保存最完好的地区,素有“桥梁博物馆”之称。之所以有这样的称谓,是因为这里至今仍保留并使用的各类型古桥梁有上百座之多,其中的37座比较典型,形成了一个种类多样、形制齐全的古桥梁群。这些桥梁分布在云龙沘江河流域,囊括了“梁、浮、拱、吊”四大基本桥型,因为体量大、形态美、保存好,故又有“云龙古桥冠全滇”的美誉。2013年5月,“沘江古桥梁群”被国务院公布为全国重点文物保护单位。

沘江,是澜沧江的支流,从白石镇金鸡桥入境,由北向南流经5个乡镇,流程123千米,径流面积1888.4平方千米,辐射了全县三分之二的乡镇,是云龙古盐井群所在地,也是古代云龙经济文化最为繁荣的地区。这里分布着大量的物质和非物质文化遗产,有两项国家级非物质文化遗产项目,有三组国家级文物保护单位,堪称“活态的博物馆”。而“沘江古桥梁群”就是其中一组极具代表性的且目前仍在使用的文物。

沘江上的古桥梁不仅数量多,而且类型丰富,从原始简单的小桥到跨度大、建筑工艺复杂的大桥,几乎可以形成一部古代桥梁发展史,具有十分珍贵的历史价值、科学价值和艺术价值。在沘江古桥梁群中,有明确年代记载的桥梁多为明、清及民国初期的桥梁。在现存的沘江古桥梁群中,梁桥类有木梁桥、伸臂木梁桥、石梁桥,其中,代表性的伸臂木梁桥有通京桥、彩凤桥、永镇桥。

通京桥

通京桥,又名“通金桥”,位于云龙县长新乡包罗村,始建于清乾隆四十一年(公元1776年),乾隆四十九年(公元1784年)、道光十五年(1835年)重修。桥跨沘江,东西走向,为单孔伸臂式木梁风雨桥,全长40米,宽4米,高12.5米,跨径29米,是云南省同类桥梁中单孔跨径最大的梁桥。桥身采用木枋交错架叠,从两岸桥头层层向河心挑出,在相距9米处,用5根粗壮的横梁衔接,上铺木板。桥面宽4米,上建抬梁木结构桥屋,两侧设木板护栏,两端建亭,为全省民族地区特有的桥梁形式。于2013年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

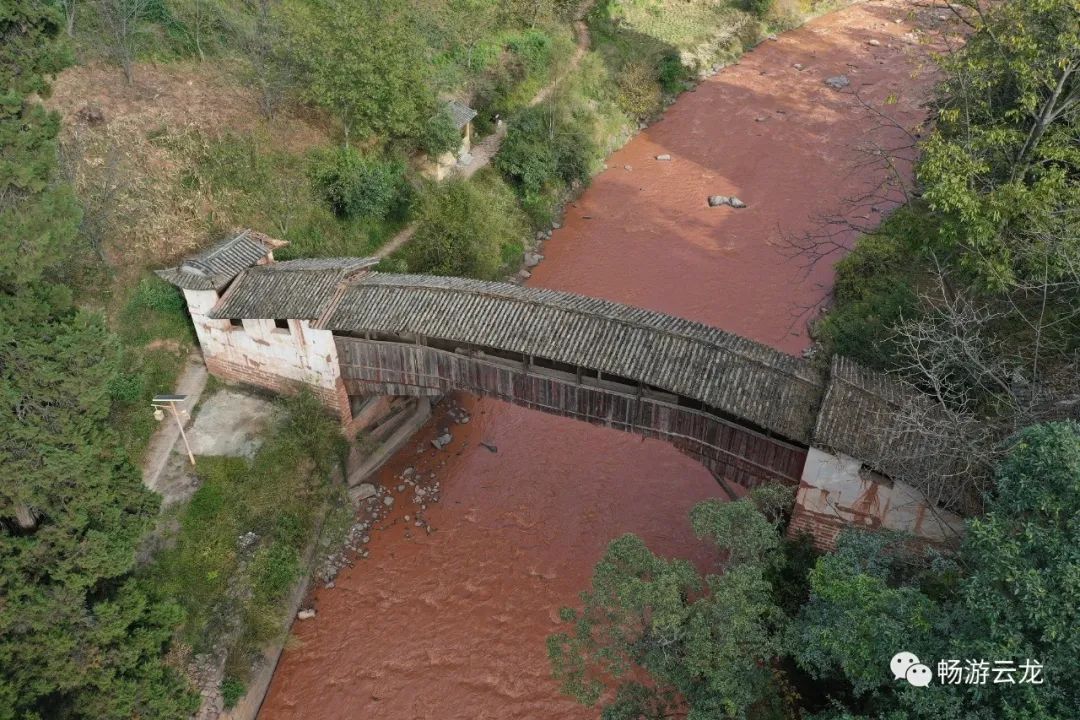

彩凤桥

彩凤桥,又名“大花桥”,位于云龙县白石镇顺荡村。彩凤桥横跨沘江,最初为石板桥,明崇祯年间(公元1628—1644年)改建,后历代均有维修。为单孔伸臂式木梁风雨桥,全长39米,宽4.7米,高11.3米,净跨径27米,两端建有桥亭。清光绪年间最后一次维修时,将西桥亭改为阁楼,名为“童子阁”,桥身用木枋交错架叠,层层向河中挑出,再用5根9米长的横梁衔接,上铺木板组成桥面,桥身上覆盖瓦顶,两侧用木板遮挡,桥内两旁安置两排木凳供人歇息、避雨。西桥亭北侧墙面立有清乾隆四十七年的《云龙州官告示碑》一块,上书“永禁遵守”四个大字,碑文记载着古桥的历史及修桥的有关情况,颁布行人、马帮过桥用火等注意事项。因桥内多施以彩画,故得名“大花桥”。这座桥是云龙县通往怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县、鹤庆县、丽江市、剑川县的要津,是研究桥梁建筑史的重要实物。于2013年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

吊桥类有:藤桥、铁链吊桥、二进连跨式铁链吊桥等,代表性吊桥有安澜桥、青云桥、二进连跨的惠民桥等。

安澜桥

安澜桥,俗称“长春桥”,为铁链吊桥,位于云龙县长新乡政府所在地,横跨沘江上。安澜桥的始建年代不详,据民间相传约建于清乾隆年间。桥全长60米、宽2米、跨径47米,是州内现存的铁链桥中单孔跨径最大的吊桥之一。桥用底链6根,上铺木板组成桥面,左右两侧各悬一根吊链,吊链用小铁链与底链相连,起到稳固的作用。在桥两头建有桥亭,西面桥亭为牌楼式建筑,檐下悬挂有“安澜桥”3字木匾,亭内铺设坡形石砌通道。安澜桥两个桥墩内部结构别致,由大石条砌成桥台基础后,在基础平台上砌实体半圆柱石墩,半圆柱半径约为3米,半圆柱分别往东、西方向拱,并留有人能在里面操作的石砌涵洞,有洞门。半圆柱石墩周围砌石压缝严密,桥台上部砌石层与层之间还加部分石榫或铁榫,保证整个桥台的稳固性和强拉性。拉链、紧链用的工具是实栗木轴柱,轴直径0.8米,长3米。轴两头直径0.2米,轴顶长0.5米,轴柱中间不同位置上凿有榫眼。两轴顶装入轴承支台,轴承支台全部用硬栗木做成,当一边链子盘绑固定好后,另一边就采用轴柱的作用来拉紧。两个桥墩的建造构造便于链子的保养、加固、维修,是一个既古朴又科学的建筑整体。现在西桥头还遗留有修桥时使用的实栗木轴柱。于2013年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

青云桥

青云桥,位于云龙县诺邓镇石门社区,建于清道光四年(公元1824年),为曾任陕西省巡抚的石门井人杨名飏出资建造。道光三年(公元1823年),杨名飏母丧回乡,见沘江水涨,为谋生,人们不避危险,仍乘筏过江,乃恻然“念先人成梁之意”,遂捐资倡建,桥建成后,取名为“青云桥”。青云桥为铁链吊桥,全长36米,宽2.2米,东西两端建有桥亭。西桥亭分上下两层,上层塑有观音佛像,下层为往来通道,石壁上刻有隶书“衮雪”二字,据传是曹操题刻于陕西汉中褒谷石崖上的题记,为杨名飏拓印后翻刻。于2013年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

惠民桥

惠民桥,位于云龙县宝丰乡南新村,横跨沘江,为二进连跨铁链吊桥。始建年代不详,原桥于清咸丰七年(1857年)毁于兵火,现桥为光绪十二年(1886年)知州胡程章重建。全桥长60米,宽4米,高8米。由于建桥处江面较宽,江心设有桥墩,最大一孔孔径21.3米,第二孔17米,桥用底链6根,上铺木板组成桥面,左右各有一根铁链作为扶手,三个桥墩建有瓦顶桥亭,东西两端为牌楼式样,并有7米长的甬道连接。惠民桥离云龙原州治“宝丰井”只有10公里,为当时沘江下游的唯一人马驿道桥,是南新村、大栗树村的重要生产生活通道,也是通往澜沧江边汤涧、鲁庄渡口的重要桥梁,对当时州治的物资供应运输有重要意义。于2013年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

水城藤桥

水城藤桥,位于云龙县白石镇松水村,始建年代无考。在沘江的众多古桥中,最有特点的当属藤桥。藤桥,古称“笮”,是西南地区少数民族在西汉时期就已创建的一种桥型。在唐元和《郡国郡县志》中载:“凡言笮者,夷人于大江水上置藤桥谓之笮。”这种早在千年前就有的桥梁,如今仍完好地保存在云龙,堪称为“桥梁活化石”。今白石镇境内,保存完好并仍有使用的藤桥还有好几座。于2013年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

拱桥类有:石拱桥、屋面石拱桥,代表性拱桥有建于清嘉庆的双龙桥,建于清道光的永利桥、安居桥等。

关帝圣君桥

关帝圣君桥,位于云龙县检槽乡师井村,始建年代不详,民国十三年(公元1924年)重修。关帝圣君桥为单孔石拱木廊桥,全长14.4米,宽2.5米,高5.58米,净跨径4.18米。桥墩使用当地红砂岩砌筑而成,两侧桥墩上建桥亭,中间桥廊连接并起阁。关帝圣君桥是师井与外界交流的重要通道,对研究古盐井文化、古桥梁文化具有一定的价值。于2013年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

除了这些年代较远的古桥梁之外,还有两座虽为近代修建,但却具有特殊意义的桥梁。功果桥、小铁桥,因在滇西抗战史上起到了至关重要的作用,也被列入了国家级文物保护单位。

小铁桥

小铁桥,原位于云龙县宝丰乡大栗树村,大栗树与功果桥(昌淦桥)之间,横跨沘江,为双孔不等跨半穿式钢桁构桥。于民国二十九年(1940年)建成通车,是云南省公路史上第一座钢桁构桥。建桥钢材全部是由美国进口,桥孔的钢桁架,一孔长24米,另一孔长30米,钢桁架高2.4米,两边钢桁架中距5米,桥面净宽4.2米,横梁为工字钢,纵梁为木梁,桥全长58.6米,设计载重为10吨。石砌桥墩,东岸高6.9米,西岸高7.8米。小铁桥的桥体用料精良、造型简洁美观,是当时工业水平的完美典范。抗日战争的胜利,离不开滇缅公路的全面开通,滇缅公路上云龙县的小铁桥(钢桁桥)有不可磨灭的贡献。它横跨澜沧江支流沘江,是抗日战争时期国际援华物资运输的唯一陆路通道——滇缅公路的咽喉要道上的战略桥梁之一,在担当战略重任的同时也成为了中美两国携手反法西斯斗争的见证和中国军民抗击日寇保卫家园的珍贵实物。2008年,因功果桥电站建设,将小铁桥整体搬迁到宝丰古镇。于2013年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

在沘江流域各条支流上,还有众多大大小小、各有特点的古桥。这些历史久远的老桥,隐藏在深深的山谷里,依傍在古韵的村落旁,共同讲述着这片古老土地上的人文故事、春秋过往。

来源 云龙文旅

责编 童文文

审核 李元