布扎是中华民族的一种传统民间手工艺制品,色彩艳丽,制作精巧,寓意深刻,荟萃了劳动人民的诸多智慧。布扎文化源远流长,不知在何时早已融入到大理白族人民的生活当中,今天我们就一起走近大理的布扎技艺,近距离感受它们的无穷魅力。

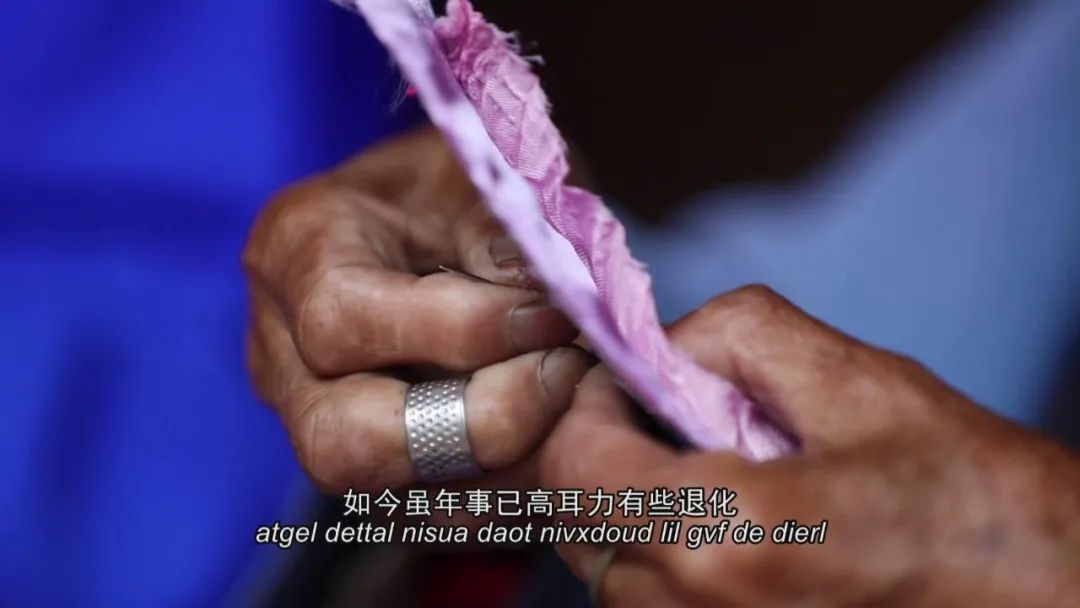

88岁的张静荷老人,是这些玲珑可爱的小东西们的创造者。从十七八岁开始缝制,到现在已经70余载,如今虽年事已高,耳力有些退化,缝制速度相对慢了一些,但从穿针引线、缝制彩布、填充香料,到最后的封口收线,每一道工序仍然是老人独立完成。

一经张静荷的巧手,一个个造型精巧独特,针脚匀称细密的布扎就应运而生了。

由于其中放入了艾蒿、马蹄香,它们具有去除湿气趋避蚊虫的特殊作用,而在民间还被赋予驱魔辟邪祈求吉祥平安的寓意。

每年端午节的时候,洱源县凤羽镇的白族人家常常会将“布老虎”缝在小孩子的帽子上,意在驱邪镇恶,同时寄寓小孩健康成长,像老虎一样威武强壮。一串老虎布扎常常由老虎、绣球、鱼、猴子、香包、鹦鹉等3至8件组成。绣球是吉祥的象征,猴子表示机灵能干,鹦鹉表示能说会道……都有美好的寓意。

85岁的赵小慧老人和长自己三岁的张静荷是从小在村里一起长大的朋友,常常看着张静荷制作这些布扎,她对布扎同样怀有深厚的感情。

目前凤翔村就只剩张静荷老人一人会缝制这些传统的布扎了。在静谧柔和的时光里,一个个布扎似乎在娓娓诉说着一些古老的故事,陪伴着这位和蔼可亲而又充满智慧的老人。

在60多公里外的喜洲古街上,75岁的邓秀芳也有一双同样的巧手。邓秀芳是丽江纳西族人,25岁从丽江嫁到喜洲,因为喜欢这些小玩意,聪慧能干的她从周围的老人们那里学会了这些白族人的手艺。

经常让游客们爱不释手的是邓秀芳手工制作的绣花鞋,可爱的小鞋子们色彩明丽、精巧别致,一双双都是由邓秀芳自己设计,亲手缝制。

老人说,以前日子清苦,家中老人孩子需要照顾,还得耪田种地讨生活,无暇来做这些手工活计,65岁以后,自己才又静下心来重操这门手艺。

如今,75岁的邓秀芳已经在喜洲生活了50多年,辛勤一生养育大了三个儿子,大孙子也已经在读大学,时光荏苒,岁月蹉跎,对邓秀芳来说,他乡早已成为故乡。

在喜洲镇的周城村,传统的布扎被赋予了多元时尚的元素。和当地扎染技艺的完美结合,再加上年轻人丰富多彩的创意,不少别具一格的布扎产品正逐渐走进人们的生活当中。

36岁的张翰敏是周城蓝续古法扎染的创始人,也是这些小玩意们的设计者之一。由于割舍不下对故乡的浓浓眷念,2012年,张翰敏毅然辞去北京的工作,回到故乡周城,扎根在自家的老院子里,和村里的老人年轻人一道做起了扎染。

从小对扎染有非常美好的回忆,比如说从小看家里的人围在一起做扎染的美好场景,看到扎染可以作为娃娃一百天的时候都要送的一个东西,你就觉得它既有仪式感又有手作之美,更重要的是它是我们白族生活的一个手艺。

蓝续古法扎染在稳步发展的同时,不断带动附近村民参与到扎染行业。39岁的周城村民董仁秀已经和蓝续古法扎染合作了1年多的时间,主要加工制作仙人掌、香包、小鱼、小猫等布扎。

张翰敏说,扎染传统的部分是前辈们的智慧结晶,怀着美好的敬意和尊重,他们已经做了不少复原和收集的工作,整理出了很多经典漂亮的老图案。同时,作为年轻人,在向前辈学习的基础上,她们也希望用自己的眼睛来观察世界,用自己的技能让扎染有更多美好的呈现。

随着现代文明的进步,那些曾经推动社会发展的传统手工艺即将消失,老手艺人也有可能渐渐淡出历史舞台,但他们的聪明才智和辛勤劳动不会被遗忘,他们从事的行当也将停留在人们的记忆中。

来源 大理广播电视台

责编 刘榕杉

审核 华芳