凌晨四点多,偌大的巍山古城还是漆黑一片,在这个寒冷的冬日早晨,苏老三和往常一样洗漱完毕,便一头扎进揉面房里。

一古面在巍山当地人家是非常普遍的小吃。每当有人过寿,或是有远方的亲戚朋友到家中做客,勤劳、朴实的巍山人总要做一碗一古面表示庆祝。一古面,一碗只有一根面,一根面就足够吃到饱,并创造过世界记录:1704米!

凌晨四点的揉面功夫

做面条的原料看起来并没有什么特殊,来自河南的高筋面,加上巍山的土鸡蛋,再有便是少许盐。然而,“一古面”这门从苏老三老母亲那里传下来的手艺,却在他手里得以传扬,在苏老三看来,靠的正是揉面的功夫。

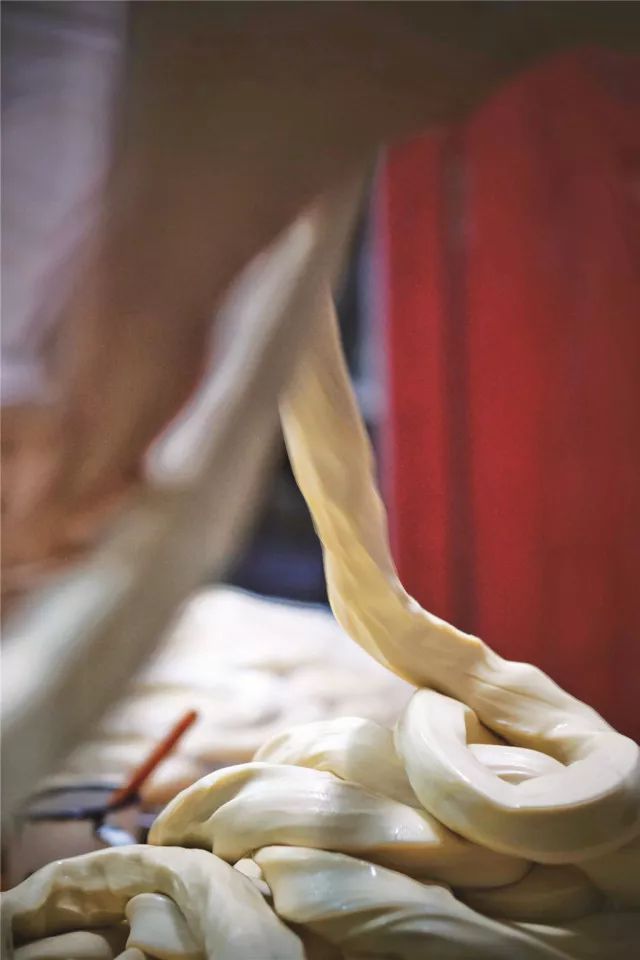

房间里到处摆放着圆形的托盘,托盘上的面盘成一圈圈,仿佛绕成了一个个象形的年轮。这是苏老三昨晚花了两个多小时揉好的成面,这些面已经发酵了四五个小时。

拿开罩在面盘上保证面条湿度的塑料薄膜,他仔细观察着面的自然发酵程度。“恩,可以了。”苏老三自言自语着,开启下一轮的揉面。他要赶在七点之前,把从保山过来开会的团队所预定的面揉好。看起来,全部将这些面揉完要到上午八点多,开张以后,只能边卖边揉了。

面条在他的手起手落间,自然地舞动着,偶而撞击在案板上发出“砰,砰”的响声。“这样揉面要经过五轮。第一道揉面的时候,面还是一整块地揉;第二道揉面的时候,就开始把面揉成条状,直径大概有十几厘米;揉到第三道的面条,直径大概就到10厘米左右了;第四道揉面,要把面条揉到5厘米左右;第五道揉面,要揉到有筷子般粗细,直接备用;等上锅前,就要开始扯面,扯了面会更细,当时就要下锅,否则会黏在一起。” 苏老三边揉面边介绍着,之所以揉这么多道工序,为的就是让面能更充分地接触空气,自然发酵。他不时将一些香油麻利地“唰,唰,唰”涂抹在面条的表面,避免面条黏在一起。

“师父,我来啦!”早晨六点不到,苏老三的徒弟,1996年生的小鲍师傅加入了揉面的过程。这位小鲍师傅到巍山来学做面已经两个多月,面对辛苦的工作,比起同龄人,他的选择显得有些不易。

小鲍师傅是江苏人,原本大学毕业不到一年的他只是到丽江旅游,没有想到的是,他到云南吃到了一古面,美好的味道却让他再也难以忘怀,于是跟着美食的踪迹找到了苏老三,有了这段师徒缘分。

苏老三家每天要卖200碗面条,小鲍师傅总是帮衬着,师徒俩常常边揉面边天南地北地聊着天,有的时候,还会互相打趣开玩笑,就这样不知不觉间,一盘盘线条疏松的“年轮”被悄悄换做了另外一盘盘线条细腻的“年轮”。

一根面长1704米

一古面像年轮,同时它蕴含着吉祥的祈愿。苏老三告诉我们,在他记忆中,一古面在巍山当地人家是非常普遍的小吃。每当有人过寿,或是有远方的亲戚朋友到家中做客,勤劳、朴实的巍山人总要做一碗一古面表示庆祝。一古面,一碗只有一根面,一根面就足够吃到饱,因此一古面有了长寿、健康、快乐的寓意。

问及苏老三做过最长的一古面有多长,他骄傲地说:“1704米!”

那是2011年的农历二月初八,巍山的彝族儿女欢度插花节的时候。他回忆,这1704米长的一古面,是他和9名助手在古城内的拱辰楼前现场制作完成的,总共用去了面粉30斤、鸡蛋30个、菜油5斤,历时25分钟。

苏老三回忆那天,拱辰楼前人山人海,他站在一张特制的形似大床的木质案板旁,光用双手揪扯就耗时4个小时。可以想象当时连绵不断的面条如春蚕吐丝一般在他翻飞的手中被向外扯出,而9名助手则在他的身旁不断变换位置负责输送,将面条完整不断裂地排列并钩在案板两端的壮观场景。娴熟的扯面、接面动作势必紧紧勾住现场观众的目光,还没等围观的群众感叹完,一根面就已铺满案板,这手艺了得!

苏老三告诉我们,制作完成后,上海大世界基尼斯总部官员当场宣布,该面条创下了新的世界纪录。其实那天原本计划制作一根1390米长的面条,代表建于明洪武二十三年的拱辰楼的始建年代公元1390年。然而等他主动掐断面条时,已达1704米,不止完成世界纪录的申报,也远超计划长度。面拉成后,当地少数民族戴上手套捧起这根一古面,踏着打歌节奏,随韵律摇摆身体,拉着这根创造世界纪录的面条送入拱辰楼西侧的沸腾大锅中,创造又一项世界纪录“万人同拉一根面、万人同吃一根面”,回忆起当时喜气洋洋的和谐场面他难免有些激动。

老板娘的独门绝技

苏老三聊得正起兴,急促的脚步声打断了他,透过揉面房的玻璃,我们看到一位个子不高的女人,抬大锅、提大桶,样样活儿干得熟练。她正是苏老三的妻子,一古面小吃店的老板娘。

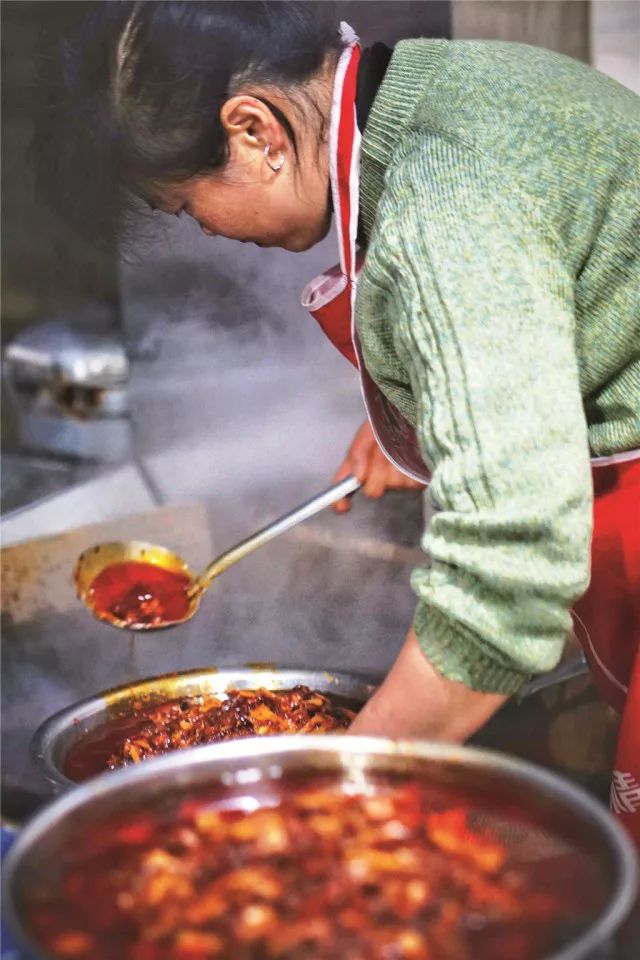

从揉面房走进苏老三家的院子,刚过六点,天还有些黑,老板娘便把大铁锅架在蜂窝煤炉子上,从大桶中倒出昨晚炒到一半的肉沫。她拿着大勺子使劲翻炒,随着温度的升高,肥瘦相间的肉沫在油汤中发出“滋,滋,滋”的声音。

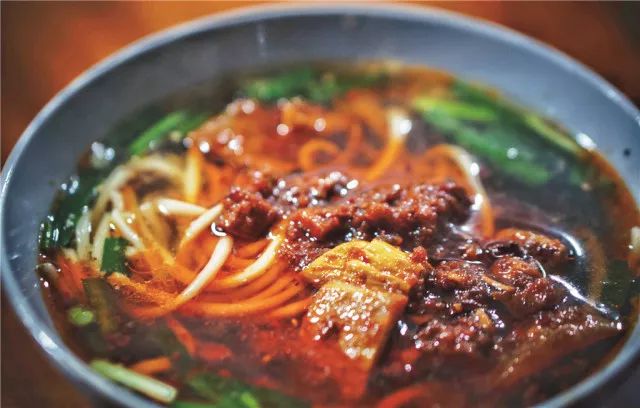

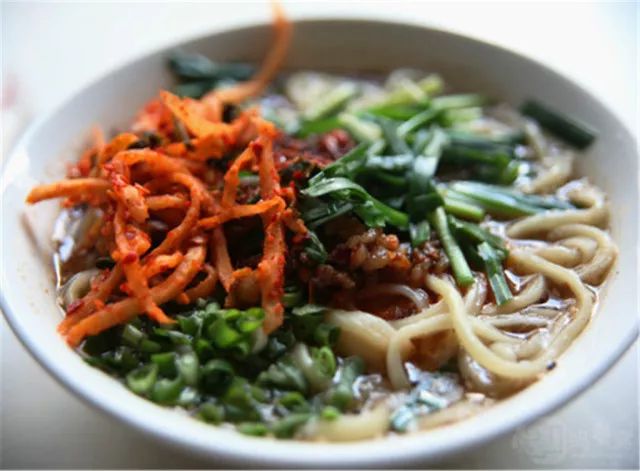

“一碗好的一古面,需要苏老三把面揉好,也要我把这盖头炒好、汤熬好。”老板娘说,所谓盖头,就是放在一古面上面的肉酱和配料。一般来说,肉酱由新鲜肉沫、泡发之后的干竹笋和辣椒炒制而成,而配料则有切成碎末的新鲜小葱、过水之后的韭菜、本地腌制的腌菜,以及老板娘亲手炒的辣椒油和蒜油。

弄好一份肉酱也得四五个小时的时间。要边做肉酱边熬筒子骨汤,熬汤的时候得把沫子捞起来,直到汤熬成白色才行。老板娘看翻炒得差不多,从柜子里拿出一盆外表看起来色泽类似于核桃酱一般浓稠、半液态状的东西,并用水把它化开,然后慢慢倒入正在加热的肉酱中。这正是肉酱的秘密所在,老板娘解释道:“这是我们家祖传的秘制酱料,要发酵至少一年以上,发酵之后,这种酱呈固体,到用的时候才会把它舀一些出来稀释,把它跟辣子一起炒在肉酱里,味道才会更好。”

“开门时间到了。赶紧了。”小鲍师傅提醒道。一看手表,不经意间已到七点,苏老三胸有成竹地说:“开,开,开!”小鲍师傅打开大门,一群人一拥而上。老板娘大声喊着:“不要挤、不要挤,排起队,都有的。”不多时,从灶台边到院子外的老街巷里,客人已经排了长长一路。

苏老三手法娴熟地从圆托盘里把面扯到锅里,小鲍师傅拿着漏勺仔仔细细地捞面,老板娘则大大方方地在碗中盛上汤、放入肉酱,一碗新鲜出炉的一古面便递到客人手里。再由客人根据自己的口味添加韭菜、葱花、辣椒油或蒜油,如此,便可大快朵颐了。

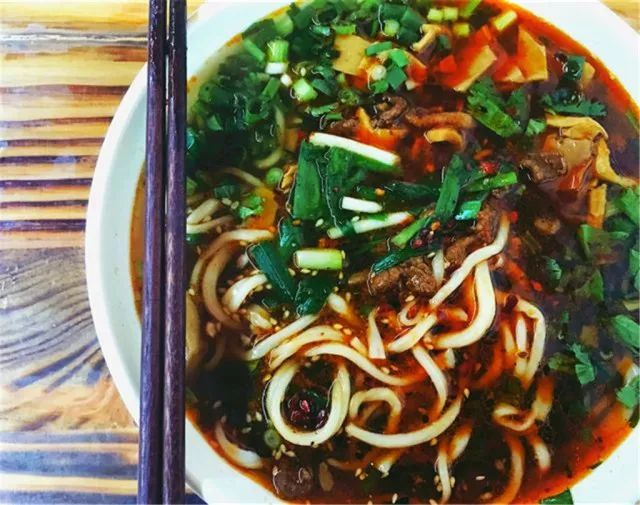

清冷的早晨,巍山古城因为这碗面逐渐苏醒。客人们将热腾腾的骨头汤与面条、肉酱、配料一起拌开,汤汁开始变红,喝上一口,高汤醇香中带着麻辣。用筷子挑起面条一看,一个大碗里果然只有一根面,仔细一看面条上甚至还有揉面时留下的劲道纹路,忍不住咬上一大口,这面爽滑、弹牙,实在过瘾。再吃上一嘴汤里的竹笋、腌菜,巍山一古面就这样在味蕾中完整爆发了。

文旅头条融媒体记者 刘珈彤 文 图

责编 刘榕杉

审核 邱忠文