乳扇制作技艺

“云南十八怪,牛奶做成片片卖”,就算你没有吃过乳扇,但也一定听过这句话。乳扇,作为大理独有的特色小吃,它是集智慧与美味为一体的特殊存在。乳扇制作技艺于2020年被公布为第五批州级非遗代表性项目。

神奇的“固态”牛奶——乳扇制作技艺

早上六点,洱源县茈碧湖镇晨钟村李沛和一家便开始忙碌了。他们要出门去生态养殖场,把新鲜牛奶拉回家,为制作乳扇准备新鲜的原材料。

李沛和,乳扇制作技艺州级代表性传承人,大理文化生态保护实验区乳扇制作技艺传习所负责人。

乳扇好吃,那乳扇究竟是怎么做出来的呢?带着疑问,我们来到了大理文化生态保护实验区乳扇制作技艺传习所,也就是李沛和的家里。

走进院里,四处都弥漫着牛奶的香甜。在制作乳扇的工作台,李沛和带着两个徒弟正在做准备工作。

“老和乳扇”是李沛和一家的品牌,家传四代,是近百年的“老字号”。“我21岁嫁过来,生了孩子以后,就开始接手家里乳扇制作的工作,已经做将近30年了,”李沛和说:“不过我真正接触学做乳扇,是小时候跟着奶奶就学过了”,李沛和自豪地说,她做的乳扇是沉淀了一辈子的老手艺。

牛奶究竟是怎么变成乳扇的呢?做乳扇是个工序复杂的麻烦活,有时候李沛和一做就是七、八个小时。乳扇的制作,是很讲究的。牛奶必须是新鲜的好奶,用酸水分离以及晾晒时间都需严格把控;甚至天气不好,都会影响乳扇口感。

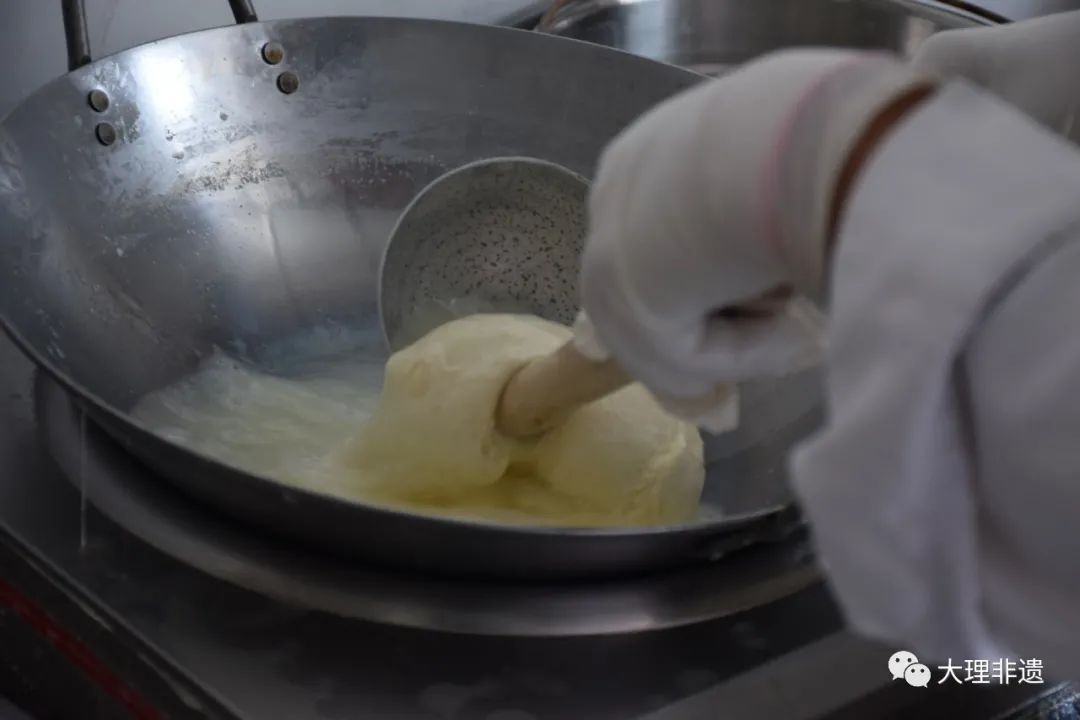

乳扇能从牛奶变成片片,全靠那锅酸水。酸水是用牛奶发酵而来的,类似于乳酸菌。将牛奶置于酸水中加热后就能自然分离,从液态牛奶,变为固体形态。分离的过程要掌握时间,时间太长会导致乳扇发酸。牛奶变成固态后,揉捏成片,敷在竹竿上进行晾晒。

“授人以鱼不如授人以渔”

整个传习所,有乳扇制作的厂房、玻璃晾晒房、以及一间可以容纳20人左右的小教室。就是在这样一个地方,培养出了一波又一波的手艺人,李沛和说,这也是她坚持传承最大的收获。

朱立鹏,是李沛和的儿子,也是“老和乳扇”的第四代传承人,他平时除了帮着母亲一起打理家里的乳扇生意外,也会为母亲分担一些传习所的事务。她是母亲得意的徒弟,也是得力的帮手。

在他们看来,传承技艺最大的困难,就是成本高。“学做乳扇不是一两天就能学会的,是要长时间积累,而教学的成本也是很高。我们现在也只能是力所能及先去教一些家庭困难的群众。”朱立鹏说。

和李沛和一起制作乳扇的两名学徒,均是本村人。“他们家里条件不好,出去打工不实际,来到我这里既能学到技能,也能赚点钱贴补家用。”李沛和介绍道。

王菊康在李沛和家里学做乳扇,已经两年多了。“家里供着两个大学生,也困难。这里离家近也方便,既能贴补家用,还能学手艺,以后学出来可以自己做”王康菊边做乳扇边说。

“以前乳扇制作技艺大多是家族传承,现在不一样了。只是现在场地受限,不然我希望以后还能扩大规模,让残疾人、家庭困难的人都来学,让他们学会这门手艺,有个生计”李沛和说,“甚至,以后他们学出去,能有产量了,只要产品合格,卫生达标,我都可以帮他们一起收回来,统一找销路”。

“活”下来并“走”出去

在大理文化生态保护实验区乳扇制作技艺传习所,每年都会开展一些乳扇制作技艺的传承体验活动,旨在传承文化,拓宽平台,让乳扇制作技艺更好地“活”下来并“走”出去。

开展教学体验活动

教学活动、体验活动与生产活动融合,就会变得生机勃勃。体验的真实触感,会激发每一位参与者对乳扇制作技艺有更深刻的了解。这种直接上手的快感,不亚于乳扇出锅入口的幸福感。

其实,因为新奇,乳扇制作技艺在近年来也成炙手可热的“深度游”体验项目。乳扇做出来是产品,传下来的是手艺,除了眼前的产品变现,它以独特的形式,“复活”在旅游市场。不仅是大理本地人,就连外地游客也络绎不绝。这也开辟出了“非遗”+“旅游”的发展新路子。

大理文化生态保护实验区乳扇制作技艺传习所的搭建,不仅能助力传统手艺的传承,还能让传统美食得到更好地展示,从而真正“走出去”。技艺的传承,品牌的盘活,致富的引领,梦想的实现,全都集中在这个院落里,伴随着牛奶的香气,落地生根,发芽成长。

来源 大理非遗 李振菊 文/图

责编 龚怡丹

审核 张敏